-

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

9秒でできるお口の健康法!

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の林です。 緊急事態宣言が出されてから来月の10日で1ヶ月になります。 皆さんいかがお過ごしでしょうか? 時間ができた今、何もせずに過ごすのではなく、時間ができた今だからこそでき […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

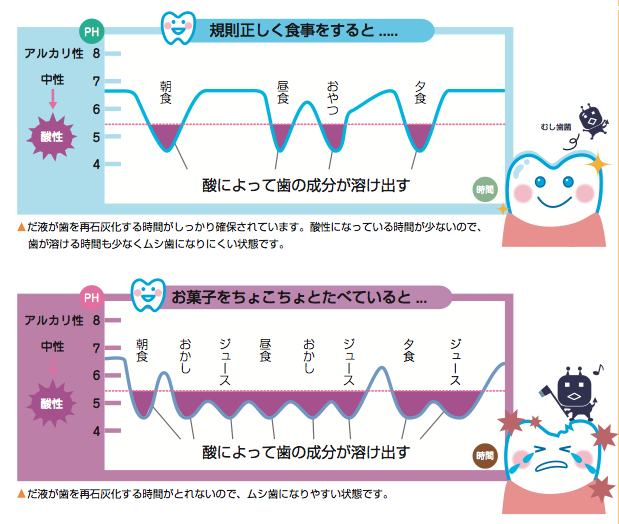

規則正しくおやつを摂ろう!

こんにちは、江南市すぎもと歯科の歯科衛生士の味藤です。 みなさんお家時間をどのように過ごしていますか? お家にいる時間が増えて、おやつやジュースの回数が増えてしまった・・などということはありませんか? 今日は、おやつのと […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

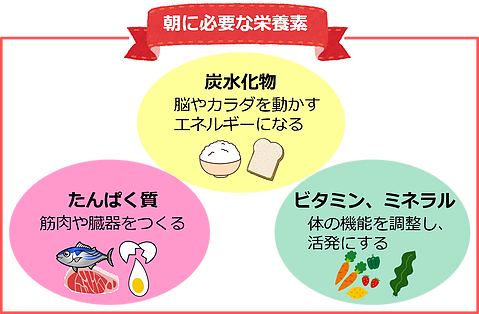

朝食に必要な栄養素

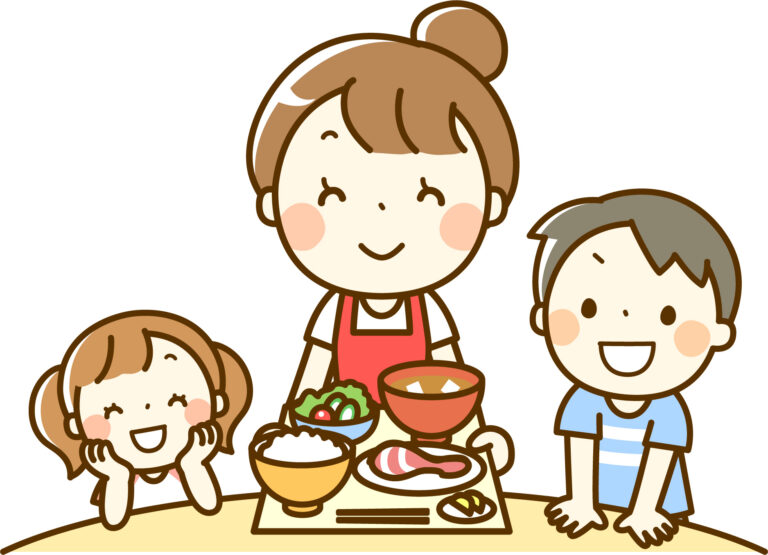

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 前回は一日を元気にスタートさせるための朝食の素敵な効果についてお伝えしました。 今回は朝食に必要な栄養素や摂って頂きたいものについてです。 まずは必要な栄養 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

1日のスタート!朝食で元気に

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 お家で過ごす時間が続き、生活習慣が乱れていませんか? まずは一日の始め朝食からご家族で揃ってとり毎日を元気に過ごしましょう 朝食をとることによる効果は 体温の上昇効 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

フッ素で安全にむし歯予防を!

こんにちは。江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本(ま)です。 せっかく春なのに…暗いニュースばかりですね。早く春らしい暖かな気分を味わいたいです。 今日は院内でも行っている虫歯予防の1つであるフッ化物塗布についてお話しし […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

舌の癖の原因と予防について

皆さんこんにちは!江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の山本です 新年度がスタートしましたが、今年は希望あふれる春というわけにはいきませんね・・それでも、新たに気持ちを引き締めて頑張っていきましょう! 前回のブログで正しい舌の […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

歯周病予防のために「フロス」

皆さん、こんにちは。 江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の葛島です。 本日、4月4日は歯周病予防デーです!! 先月ブログで予告しました通り、今日は歯周病予防に効果的なフロスについて、詳しくお話をしていきたいと思います。 ★フ […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

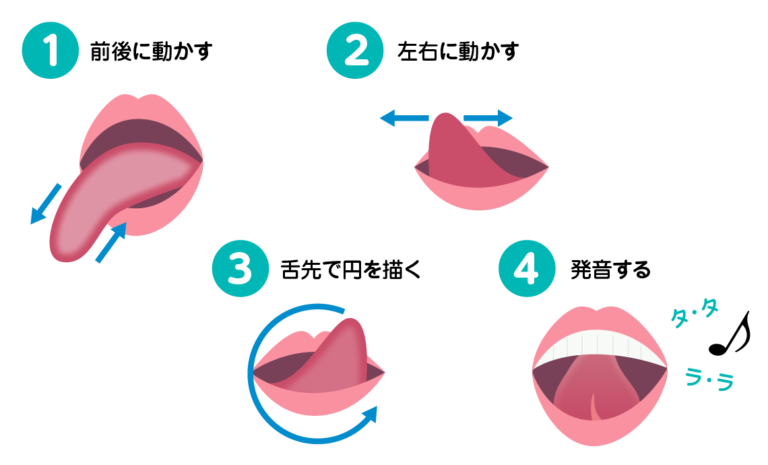

唇・舌の癖を治すために!

皆さんこんにちは!江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の山本です 今回は唇と舌の〝お口のトレーニング〟についてです。 以前にもお話しましたが、唇や舌に癖があることで歯並びに影響が出てくる場合があります。歯は唇の力と舌の力が均等 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

もうすぐ「歯周病予防デー!」

皆さん、こんにちは。 江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の葛島です。 春が訪れ、暖かくなってきたかと思いきや、寒の戻りで、朝晩は肌寒く感じる日もありますね。ウイルス対策はもちろん、寒暖差にも気をつけ、体調管理に努めましょう。 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

鼻づまりと口呼吸

こんにちは、江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の味藤です 口呼吸シリーズ最後のブログになります! ついに花粉の季節がやってきましたね (´Д⊂ もう花粉症で悩んでいる方もいるのではないでしょうか。。。 今回は鼻のトラブルにつ […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

「足育」のための靴選び!

こんにちは、江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の中嶋です。 前回に引き続き『足育』のお話 第2回です。 前回は0歳から6歳のお子さんへの「足育」についてでしたが、今回は、小学生のお子さんへの「足育」です。 最近はお子さん用の […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

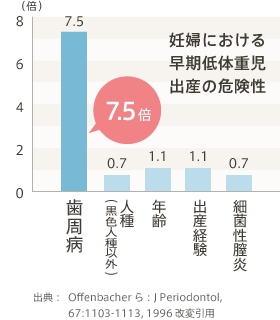

歯周病と早産の関係

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の杉本(ま)です。 日本で感染が広がり続けている新型コロナウイルス。 小さなこどもを持つ親や、妊娠中の方などお子さんや赤ちゃんへの感染を心配している人も多いのではないでしょ […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

『足育』とは!なぜ大事?

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の中嶋です。 いきなりですがみなさん、お子さんの『足』しっかりと見ていますか? 足を育てると書いて『足育』という言葉があります。 今日は、なぜ今 子どもの『足育』が必要なのか!と […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

「ぶくぶくうがい」できますか?

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の林です。 いきなりですが、みなさん「ぶくぶくうがい」はできますか? 当然のようにできると思っておられる方も多いですが、最近はぶくぶくうがいができないお子さんも増えています。 実 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

感染症予防にも歯磨き!

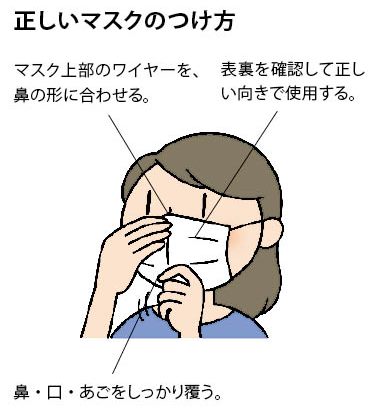

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の奥村です。 最近は風邪、インフルエンザ、コロナ、、様々な感染症が流行し話題になっています。 予防をしっかりと行い、元気に過ごしたいですね。 マスク着用、手洗い、うがい、アルコー […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

「舌」は正しい位置にありますか?

皆さんこんにちは! 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の山本です 最近は寒かったり暖かだったりで、まさに三寒四温、不安定なお天気が続きますね。気温差で体調を崩さないように注意していきましょう! さて突然ですが、皆さんに質問で […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

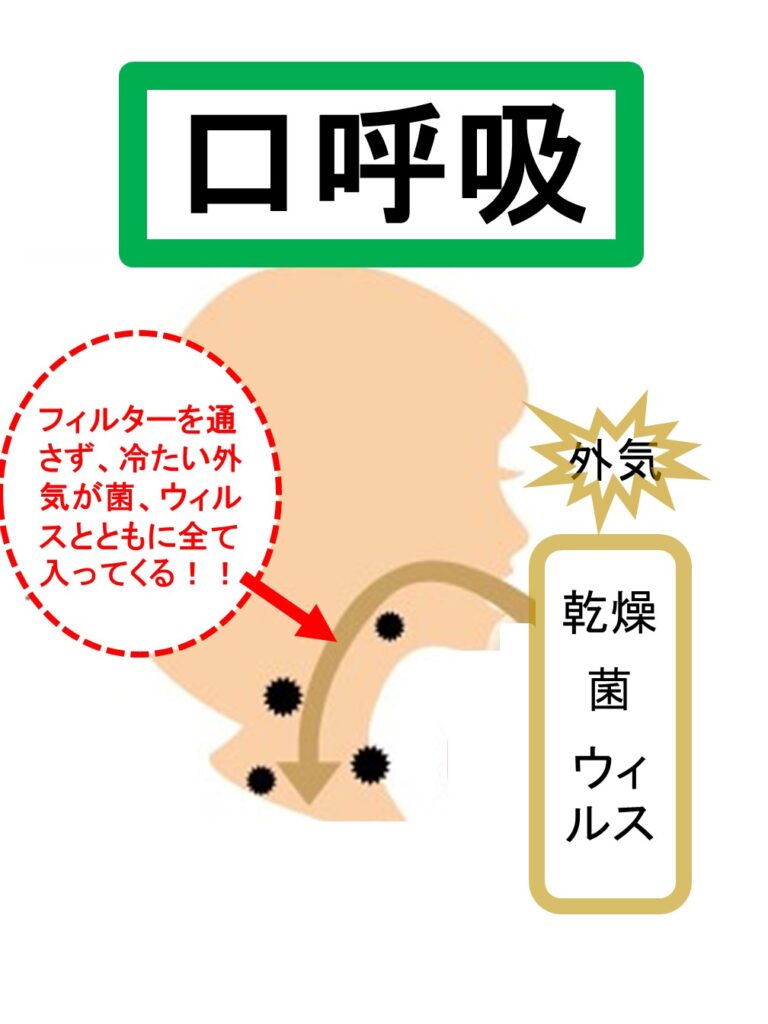

口呼吸を防ぐための習慣

こんにちは、江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の味藤です。 今回はうっかりしてしまう口呼吸の習慣についてお話しします。 今、新型コロナウイルスの感染が広がりを見せ心配な状況になっていますが、そんな中で、外出時に手放せないのが […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

支援の必要な子への歯磨き

こんにちは!江南市すぎもと歯科、歯科助手・管理栄養士の道家です。 今回は前回に引き続き、支援の必要な子どもの「歯磨き」に関してお話します。 なんらかの障害を持つお子さんは、口の周りに触れられるのを嫌ったり、歯磨きを嫌がる […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

特別支援の必要な子への食育

みなさんこんにちは! 江南市すぎもと歯科、歯科助手・管理栄養士の道家です。 今年になっての初雪が降りましたなんだか暖かい冬だと思っていましたが、雪が降るくらいの気温だととても寒いですね。 さて、今回は『特別な支援が必要な […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

スポーツにも歯は大事!

皆さんこんにちは!江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の山本です 2020年「東京オリンピック」開催の年となりました。 いつも美味しい食事をする時に使っている歯ですが、歯は゛食べる時に使うもの〟だけではないのです。 実はスポー […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

子どもの歯ぎしり

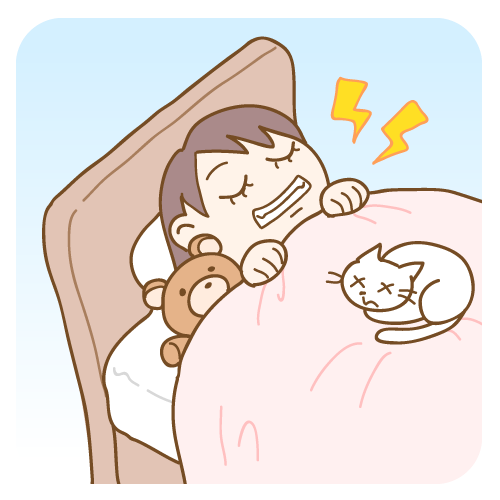

こんにちは。江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の奥村です。 2020年 お正月モードも終わり、、、早いものであっという間に1ヶ月が過ぎましたね。 さて、今日は”子どもの歯ぎしり”についてお話しします。 検診中にも保護者の方々 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

知覚過敏用歯磨き剤の使い方

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の林です。 暖冬といわれる近頃ですが、朝と夜は厳しい冷え込みですね。 体調を崩されませんよう、皆さまお気をつけください。 冬になると水も冷たくなり、歯磨き後のうがいで歯がしみる方 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

平均寿命と健康寿命

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 新しい年を迎え、皆さんそれぞれに1年の目標を立て、実現に向けて気合が入っている頃でしょうか? 仕事・生活・学業などに加えて、今年の健康の目標も立てられました […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

中高生「思春期」の食育

こんにちは!江南市すぎもと歯科・管理栄養士の道家です。 みなさん、お正月はどう過ごされましたか?美味しいものをいっぱい食べた方もいらっしゃるでしょう、食べ過ぎやお酒などで弱った胃を休めることも忘れないで下さいね! 前回ま […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

睡眠時の口呼吸に注意

こんにちは、江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の味藤です。 年も開け1週間経ちましたね!仕事や学校が始まり、忙しくて寝不足な方はいらっしゃいませんか? そこで口呼吸についての第3弾! 今回は寝ている時に起こるトラブルについて […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

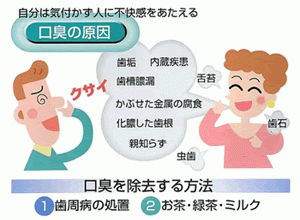

口臭を治して毎日を気持ちよく

皆さん、こんにちは。 江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の葛島です。 クリスマスが終わり、もうすぐ令和最初のお正月を迎えますね! お正月には、普段なかなか会えない親戚の方など、たくさんの人と会う機会があると思います。 そこで […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

フッ素で強い歯をつくろう!

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の中嶋です。 もうすぐクリスマスですね!大人になっても、街で流れているクリスマスソングを聴くとなんだかワクワクしてきます(*^^*) 今日は、先日のすぎもと歯科クリスマ […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

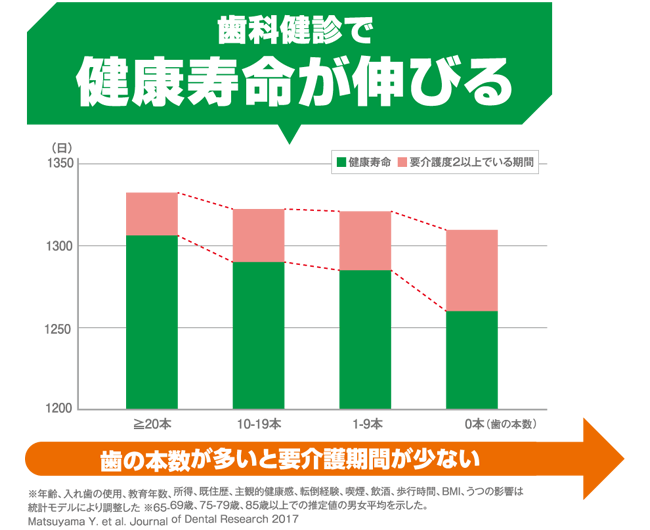

健康寿命を伸ばすために!

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 2020年まであと残り数日となりましたが、やり残したことはないですか? 『ミドル世代の体の元気は歯の手入れから』と食後の歯磨きが日課になっている方が多いと思 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

皮膚トラブルも口呼吸から

こんにちは、江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の味藤です。 口呼吸についての第2弾です! 前回はお口のトラブルについてご紹介しました。 今回は「口呼吸による皮膚のトラブル」についてです! 口呼吸を止めることで、特に改善につな […] -

歯科衛生士のページ

歯周病と全身疾患の関連

江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本です。 「お口の健康と全身疾患」の関連性について サンスター財団がサンスターグループオーラルケアカンパニーと協力して、歯周病が進行し重度になると、どのように全身の健康に悪影響を及ぼすの […]