-

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

要介護の入り口⁉口腔機能低下症とは

江南市すぎもと歯科です。皆さんあけましておめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いいたしますどんな新年をお迎えですか?お正月に飾る鏡餅には「年神様」の力が宿っているので鏡開きの後には割れたお餅を食べることに意義がある […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

Xmasフェスタ「お口のトレーニングの話」

皆さん、こんにちは!江南市すぎもと歯科の歯科助手・歯科栄養士の佐久間です♪12月23(火)カムカムクラブでは【クリスマスフェスタ】🎄を開催しました。その中で「お口のトレーニングの大切さ」についてお話し、皆 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

なめまわし皮膚炎に注意!

皆さん、こんにちは。すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 毎日乾燥した日々が続き、リップやハンドクリームが手放せないようになってきました。 そんななか、お子さんの口の周りが真っ赤になったり、よく舌で舐め回したりしているの […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

正しい予防歯科で歯を大切に!

こんにちは、江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の清水です。皆さんは「予防歯科」と聞くと、どんなことを思い浮かべますか?「●毎日きちんと歯みがきしています!!」「●定期的に歯医者で掃除してもらっているので大丈夫です!」という方 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

お子さんの足ぶらぶらはNG!姿勢が悪いとむし歯にもなる!

こんにちは、すぎもと歯科です今月はクリスマスや年越しなど、特別な食事をする機会が多くなる方もいらっしゃるのではないでしょうか そんな食事を楽しみのためには健康な歯が欠かせません。 ところが、食事中の姿勢が悪いと 歯並びに […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

「歯周病」も「むし歯」も感染します!

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。11月22日は『いい夫婦の日』です。すぎもと歯科では17日から22日までの期間中にご夫婦で定期的にお越しいただいている皆さまにささやかですがプレゼントをさせて頂きまし […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

ガムでお口のトレーニング!

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。すっかり寒くなり、鍋料理が美味しい季節になってきました^_^突然ですが、皆さんはガムの噛み方を意識したことはありますか❔ほとんどの人がないのでは […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

レントゲンでこんなことも分かる!

皆さんこんにちは 、江南市すぎもと歯科です秋から急に冬を思わせる気温になったりと、不安定な天候ですが 衣服を調整するなどして 気をつけて過ごしていきましょう! さて、今回は歯科医院でも良く使うレントゲンについてです。レン […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

口腔機能低下症改善のために*その3

皆さんこんにちは!江南市すぎもと歯科 歯科助手・歯科栄養士の佐久間です♪前回は嚥下おでこ体操・あいうべ体操・パタカラ体操についてお伝えしました。これまで3回にわたりお届けしましたが、今回が最後になります、トレーニングやポ […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

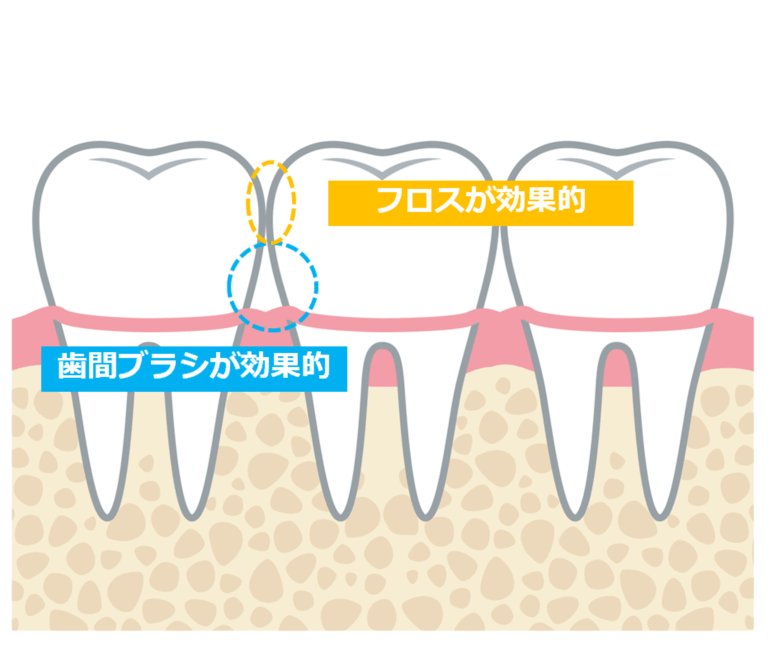

フロス.歯間ブラシも必要です

こんにちは、江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の清水です。みなさんは毎日の歯磨きにどんな道具を使っていますか?虫歯や歯周病の予防は、どんなにしっかり磨けている方でも、歯ブラシ1本だけで全て汚れを取り切る事は残念ですが不可能で […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

命にかかわる!誤嚥性肺炎

こんにちは、江南市すぎもと歯科です栗やさつまいもなど秋の味覚を楽しむことができる季節になりました 旬の食材を使った美味しい料理は、食卓に並ぶだけで秋らしい雰囲気を運んでくれますね ところで美味しい食べ物もしっかりと飲み込 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

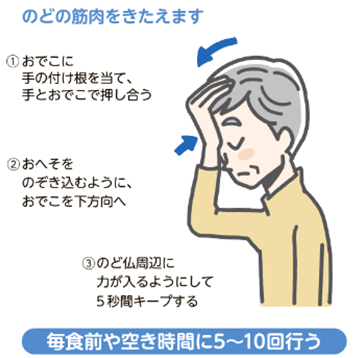

口腔機能低下症改善のために*その2

皆さんこんにちは!江南市すぎもと歯科 歯科助手・歯科栄養士の佐久間です♪前回は①舌ブラシ清掃・②スプーンプレスという方法をお伝えしました。 今回も口腔機能の向上に向けて行っていただきたいトレーニングやポイントを続けてご紹 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

持病をお持ちの方の歯科治療

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。朝晩は少し涼しくなりましたがまだ残暑があるなか、インフルエンザも流行しているとのことで驚きました。手洗い、うがいを忘れず体調を整えていきましょう。 現在、すぎ […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

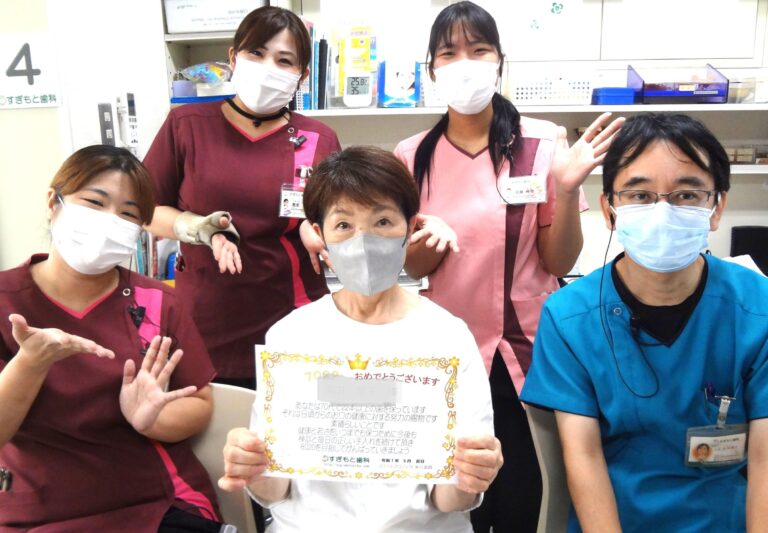

目指せ8020☆7022おめでとう!

皆さん、こんにちは。 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口育士・口栄士の葛島です。 朝晩は暑さが少し和らいできましたが、日中はまだまだ厳しい暑さが続いていますね。 旬な食材で栄養をつけて、元気いっぱい過ごしましょう! さて […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

お口のにおいの正体とは?

-

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

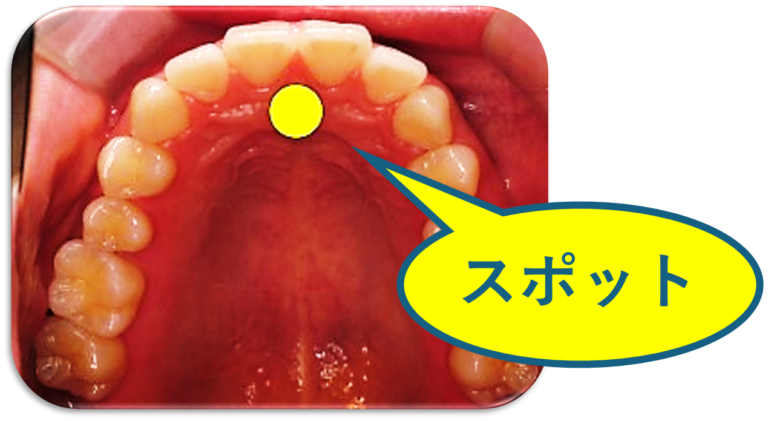

口腔機能低下症改善のために

皆さんこんにちは! 江南市すぎもと歯科 歯科助手・歯科栄養士の佐久間です♪ 少し前に口腔機能低下症の原因や検査・診断方法などを詳しくお伝えしました。 今回は、口腔機能の向上の為にぜひ行っていただきたいトレーニングやポイン […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

8月18日は「糸ようじの日」

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です! 以前8月に歯科に関わる日が多いことをお伝えしましたが ⭐︎8月1日 歯が命の日 ⭐︎8月8日 歯並びの日  […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

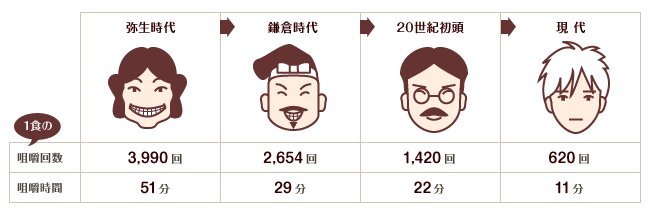

「夏まつり★2025」歯科栄養士の話

こんにちは、江南市すぎもと歯科・歯科栄養士の水野です! すぎもと歯科では恒例の『カムカムクラブ夏祭り』を開催致しました☀️ その中で歯科栄養士として「食事の正しい方法・噛むことの大切さ」につい […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

ゴシゴシ磨きは歯の大敵!

-

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

8月1日は「歯が命の日」!

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 猛暑の日々が続き、少し外に出るだけで汗をかきますね。熱中症にならないよう水分補給や暑さ対策をし元気に過ごしましょう。 8月は歯科に関する日がいろいろある […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

飲み物の糖分量に注意!

皆さんこんにちは! 江南市すぎもと歯科、歯科栄養士・歯科助手の佐久間です♪ いよいよ暑い日が始まりました。日中の暑さで喉が渇いて冷たいジュースを一気に飲み干したくなるときはないでしょうか? 1本飲んで、また1本‥と飲む方 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

歯と口の健康週間クイズ*回答・解説

皆さんこんにちは! 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口育士の森です! すぎもと歯科では6月2日から10日まで『歯と口の健康週間』イベントを開催し、来院された皆さんにお口の健康に関するクイズに挑戦して頂きました。 今回のブ […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

口腔機能低下症の診断方法とは?

皆さんこんにちは! 江南市すぎもと歯科 歯科助手・歯科栄養士の佐久間です♪ 前回は、口腔機能低下症の原因や予防と対策についてお伝えいたしました。 では今日は「口腔機能低下症の診断方法」についてお話をしていきます。 口腔機 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

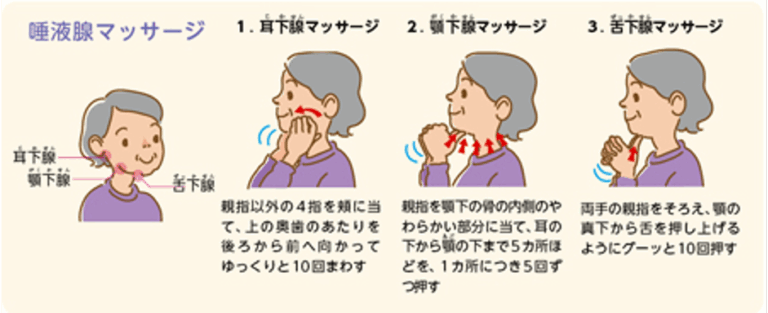

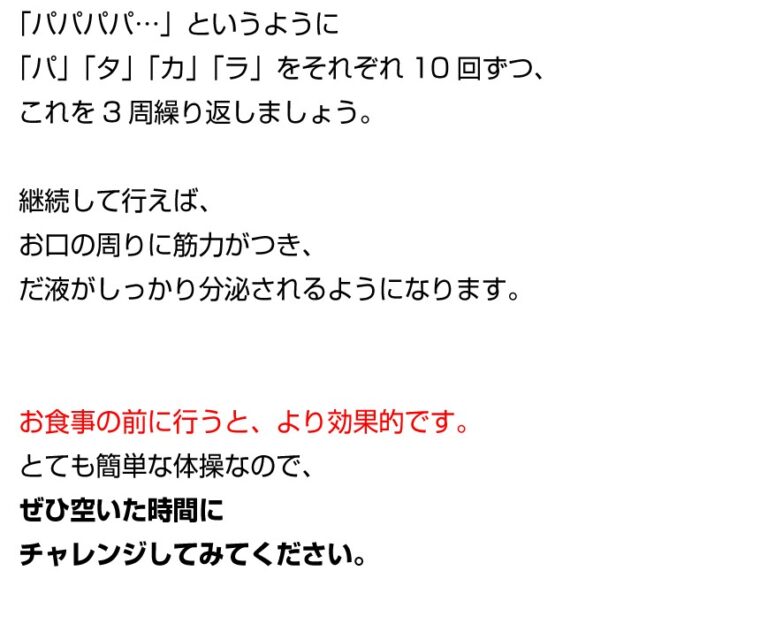

知ってビックリ!唾液パワー

唾液の出が悪くなってご飯が食べにくくなった! 口が乾きやすい!などの症状のある方は、衛生士にお気軽にご相談下さい! -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

5月31日は「世界禁煙デー」

皆さん、こんにちは。 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 気温が高くなりジメジメする日が増えてきたかと思えば、涼しい日があったりと皆さん体調崩されないようにしてくださいね。 5月31日は世界保健機関(WHO)が定 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

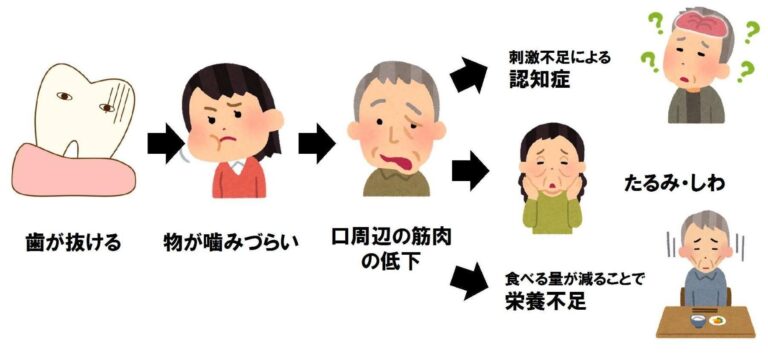

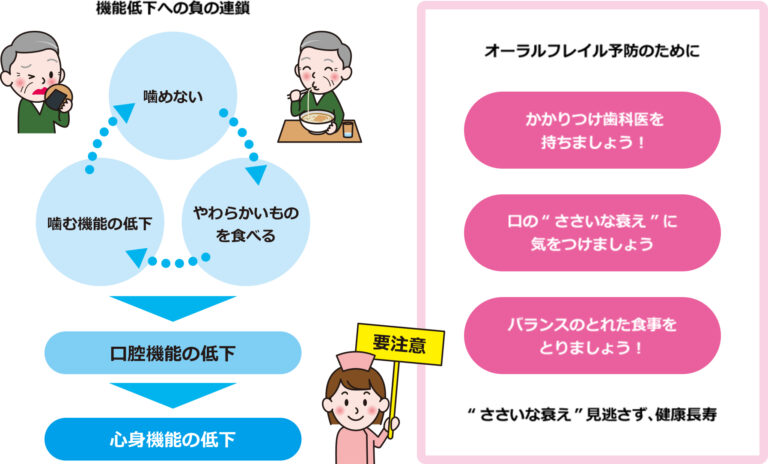

口腔機能低下症を進行させないために

皆さんこんにちは! 江南市すぎもと歯科 歯科助手、歯科栄養士の佐久間です♪ 前回は「口腔機能低下症にはどんな症状があるのか」についてお伝えいたしました。 でも「ただ口の中が乾きやすくなっただけでしょ」とか「滑舌が前に比べ […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

口腔機能低下症って何?

皆さんこんにちは! 江南市すぎもと歯科 歯科助手、歯科栄養士の佐久間です♪ 皆さんは「口腔機能低下症」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?まだあまりなじみがないかもしれません。 しかし、「この頃ちょっと食べ物が飲み込 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

メタボリックドミノって何?

-

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

まず前歯で噛むことが大事!

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口育士・口栄士の戸谷です。 前回前歯が使えているかどうかについてお話しさせていただきました。今回はその続き、前歯で食材を切り分ける大切さをお伝えしたいと思います! […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

お子さんは前歯使えてますか?

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口育士・口栄士の戸谷です。 桜が満開に近いところもあれば、まだ蕾ばかりで3輪ほどしか咲いていなかったりとあり、場所をかえて長く桜が楽しめそうですね。 入園、入学のお子さんがいる […]