救急対応★AEDの使用法

皆さん、こんにちは。

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。

今回ミーティングの時間で『救急対応』について確認していきました。

すぎもと歯科ではAEDや酸素マスク及び酸素ボンベ、血圧計やパルスオキシメーターなど緊急時に初期対応を行うための医療機器を常備しています。

AEDといえば駅や公共機関に設置しているのを見たことがあると思いますが、歯科医院におけるAEDについて皆さんにも知ってもらえればと思います。

そもそも必要?と疑問に感じられている方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら歯科治療中にAEDが必要になることはごく稀ですが、ゼロではありません。

たとえば、麻酔をした際アナフィラキシーショックを起こしたり、いつもは問題なく行なっている処置であっても不安や痛みによる極度の緊張状態が続いたり、体調を崩している場合には予想をしていないような急激な体調不良を引き起こすことがあります。

『令和4年版救急救助の現状』によると心肺蘇生を実施しなかった場合の1ヶ月後の傷病者の生存率は7%にだったのに対し、一般市民がAEDで除細動を実施した傷病者の1ヶ月後の生存率は49.3%で、このことからもAEDによって今後の生命に大きな影響を与えるといって過言ではありません。

『令和4年版救急救助の現状』によると心肺蘇生を実施しなかった場合の1ヶ月後の傷病者の生存率は7%にだったのに対し、一般市民がAEDで除細動を実施した傷病者の1ヶ月後の生存率は49.3%で、このことからもAEDによって今後の生命に大きな影響を与えるといって過言ではありません。

またアナフィラキシーショックを絶対に起こさないということは難しいことで、なぜなら様々な薬剤や材料がアレルゲンとなるためです。

アレルゲンが特定されていれば、使用しなければ起きませんが、自分で把握している方は少ないように思います。

局所麻酔薬やグローブに含まれるラテックス、抗生剤や鎮痛剤などの薬剤もアレルゲンとなります。

問診表記入の際にアレルギーについての欄がありますので活用していただくほか、アレルギーが判明した際、その都度伝えて頂けるとすぐ対応できますので、ご協力よろしくお願いします。

なにも起こらないことが一番ではありますが、何があってからでは遅いので、もしものために速やかに対応できるよう環境や大勢を引き続き整えていきます。

4月4日は歯周病予防デー「フロスを使おう!」

皆さん、こんにちは。

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口育士・口栄士の葛島です。

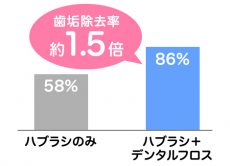

今年もすぎもと歯科では、来院された方にパンフレットをお渡ししながら、歯ブラシにプラスしたフロスや歯間ブラシの大切さをお伝えしています。

今年もすぎもと歯科では、来院された方にパンフレットをお渡ししながら、歯ブラシにプラスしたフロスや歯間ブラシの大切さをお伝えしています。

![]() 大体10〜15㎝くらいになるまで、左右の中指に緩めに巻きつけます。(この時、一方の指に多めに巻きましょう。)

大体10〜15㎝くらいになるまで、左右の中指に緩めに巻きつけます。(この時、一方の指に多めに巻きましょう。)

![]() 人差し指(前歯に通す時は親指と人差し指)でフロスを1〜1.5センチくらい張ります。

人差し指(前歯に通す時は親指と人差し指)でフロスを1〜1.5センチくらい張ります。

小刻みにゆっくりジグザグ動かして歯と歯の間に通していき、歯ぐきの中まで優しく入れ込みます。

※フロスが歯面に沿って「くの字」になるように軽く引っ張りながら、2〜3回程上下に動かして、しっかり汚れを擦り取りましょう。

![]() 使った糸の部分は、巻きの少ない指に巻き、巻きの多い指から未使用分を外して清潔な部分を順に使います。

使った糸の部分は、巻きの少ない指に巻き、巻きの多い指から未使用分を外して清潔な部分を順に使います。

「ぶくぶくうがい」できてますか?

皆さん、こんにちは。

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口育口栄士の戸谷です。

春というのに毎日寒い日が続いていましたが、日ごとに暖かさを感じられるようになり、花粉症の私にはつらくなってきました(>_<)みなさんいかがお過ごしでしょうか。

すぎもと歯科ではお子さんの口腔機能発達不全症の予防・改善のために口腔育成に取り組んでおり、定期的にお口の機能に関する問診を行ったり、洗口時の様子を観察したりしています!

その問診の中の『ぶくぶくうがいできますか?』の問いに、できるのかできないのか・・・その時に初めて観察する親御さんが多いように見受けられました。

その問診の中の『ぶくぶくうがいできますか?』の問いに、できるのかできないのか・・・その時に初めて観察する親御さんが多いように見受けられました。

そこで、今回は【 ぶくぶくうがいについて 】お話ししていきます。

まず,ぶくぶくうがいは3歳で約50%、4歳で75%でできるようになります。

何気ない動作のひとつではありますが、とても機能発達において重要なことなので、できるように練習してみましょう!

1.見せる→真似る

お母さん、お父さんがぶくぶくうがいをしている姿を見せましょう。

全てのステップの基本で、お子さんは親御さんがどう歯磨きしているのかも見ていますよ。

2.口に水をためる

最初はそのままゴックンと飲むことがほとんどです。

3.吐き出す

最初のうちはベーっと声をだし吐き出す真似をしていき、慣れてくると口に水をためてべーっと吐き出してくれます。

これまでできたらひとまずOK!たくさん褒めてあげましょう!

いきなりはできませんので、お風呂の時間にすると濡れても安心ですよ。

4.頬をふくらませる

空気で両頬をふくらませてみよう!

①両頬をふくらませる

②両頬を手で押して空気を出す

③両頬をふくらませたり、すぼませたりする

ここまでできたらまたステップアップです。

頬を左右に動かす練習をしていきます。

④片側の頬をふくらませる

⑤ふくらませた頬を押す

⑥左右交互にふくらませる

5.水をふくんで練習

水を口の中にふくんで両頬、右、左と動かしてみよう!

力がついてくると口から水をこぼすこともなくなりますし、しっかり頬をつかってぶくぶくうがいすることができてきます。

ぜひ楽しく練習してください!

口栄士の資格をとりました!

皆さん、こんにちは。

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口育士の葛島です。

フッ化物配合歯磨剤の使用法が変更に!

皆さん、こんにちは。

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口育士の戸谷です。

大寒の候皆様お変わりございませんでしょうか?

大寒と名の通り、また気温がぐっと下がるとのことなので、体調管理に気をつけていきましょう。

先日、歯科4学会でフッ化物配合歯磨剤の推奨される使用方法が少し変更になりました!

子どものむし歯は減少傾向ではありますが、他の疾患と比較してもまだ高く、また成人でも3人に1人は治療していないむし歯があったり、高齢者では増加しているとのことです。

しかし、高齢者の増加は以前より歯が残っている本数が増えている為に起こっているようです。

![]() 今回変更されたポイントは、

今回変更されたポイントは、

・0〜5歳までに、推奨されるフッ素濃度が、500ppmから1000 ppmに変更。

・6〜14歳の枠が廃止され、6歳以上であれば1500ppmのフッ素濃度を推奨。

歯磨剤のフッ化物濃度は高いほど予防効果が高いと考えられるが、飲み込みによるリスクを考え年齢別の推奨をおこなっています。

歯の形成期である乳幼児・小児に対しては歯のフッ素症のリスクとう蝕予防のメリットのバランスを考慮する必要があり、メリットがリスクを上回ると考えられる利用法が推奨されています。

また歯磨剤を乳幼児が誤って大量に食べたり飲んだりしないよう使用方法、保管場所に気をつけましょう。

製造する企業では乳幼児向け歯磨剤についてチューブを1本飲み込んでも問題ない総量のチューブで製造・販売されていますが、大量摂取にはやはり注意が必要です。

適用量、使用方法を守りむし歯予防に努めましょう。

歯磨きでインフルエンザ予防!

皆さん、こんにちは。

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口育士の戸谷です。

今年は新たな資格も取得したので、皆さんに分かりやすい情報を発信できたらなと思います。

さて、12月末からインフルエンザが流行期入りし体調を崩される方も増えてきているようです。

この時期になると発信させていただいているのでご存知の方も多いと思いますが、インフルエンザ予防には…

①手洗い・うがい

手洗いでは指や爪の間、手首までしっかりと。

うがいでは最初に口に含んだ水でそのままうがいしてしまうと、口内にいた菌が体内に入ってしまうこともありますので、まずは『ぶくぶくうがい』をし改めて『がらがらうがい』で喉の奥まですると良いでしょう。

②規則正しい生活をする

栄養バランスの摂れた食事を規則正しいとり、適度な運動で体力を増進させ、十分な睡眠で疲れはその日のうちにとるようにしましょう。

③マスクの正しい着脱

マスクを正しく着用している方がほとんどですが、外す時に何気なく表面を触っていませんか?

マスクの表面にウイルスなどの飛散物が付着している可能性があるため、ゴムの部分をもって耳から外しましょう。

④毎日の丁寧な歯磨き

特に夜の間は唾液の分泌が減り、乾きやすく口の中の菌が増えてしまいます。

寝る前にハブラシだけでなく、歯と歯の間をフロスや歯間ブラシで、そして舌のケアをし、しっかりと汚れを落としていくことが大切です。

また、朝起きてすぐにも磨くと夜増えた菌やウイルスを減らしたりとインフルエンザなどの感染予防につながります。

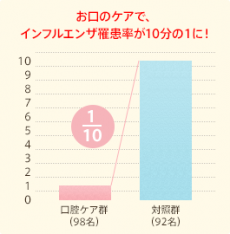

また専門的なケアができていると罹患率が10分の1にまで減ることがわかっています。

歯茎のポケットの中の汚れや歯石などハブラシで落とせないところもありますので、定期的なメインテナンスに是非お越しくださいね。

毎日の歯磨きと定期的なメインテナンスで、お口だけでなく体の健康も守っていきましょう!

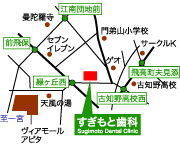

〒483-8334 愛知県江南市前飛保町緑ヶ丘290

院長 : 杉本 英之

初めての方、急患は予約外でも受けていますが

歯科医師・スタッフの都合もありますので必ず

お電話の上ご来院ください

| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 9:00~12:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / |

| 午後 | 3:00~6:30 | ● | ● | ● | / | ● | ▲ | / |

/休診日 木曜・日曜・祝日

▲土曜日の午後は2:00~4:30