歯磨き確認に染め出し液を!

みなさんこんにちは、江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本(ま)です。

朝晩はまだまだ肌寒いですが、昼間のぽかぽか陽気に春を感じるこの頃です![]()

さて今日は「染めだし液」についてお話しさせて頂きます。

皆さんは染めだし液はご存知でしょうか。

歯の汚れ=歯垢は黄白色をしていて、パッと見には分かりずらいです。そのため、染めだし液を使って歯垢を分かりやすく色づけをして、磨き残しを確認するものです。

私は小学校で染めだしタブレットを使って歯磨き指導を受けた記憶があります。ニヤッと笑うと白いはずの歯が真っ赤に染まっていて、友達同士で笑いあったものです。

すぎもと歯科では、赤1色ではなく赤青2色に染まるものを最近は使用していました。

赤色は歯垢の浅い所のみで染色するので最近ついた歯垢、青色は歯垢の深い層まで到達するので古い歯垢とお話しさせて頂いていました。

青く染色された部分が多い方は、毎日きちんと磨いていても同じところばかり磨いていている可能性が高いので、磨きクセを治す必要がありますね。

そして先日、3色に染まる染めだしジェルが新しく加わりましたので早速使用してみました。

そして先日、3色に染まる染めだしジェルが新しく加わりましたので早速使用してみました。

小学6年生の画像です。本人は毎日2回磨いているよーとの事でした。

赤色と青色の部分に加え、水色にも染まっています。

水色は細菌がスクロース(糖)を代謝して酸を産生している部分になります。明るい水色になるほどpH値が高く、歯の表面にあるエナメル質を溶かしていることが分かります。

歯と歯の間や根元、歯並びが難しい所には特に念入りに歯磨きをする必要がありますね。

小学生も高学年になると「歯磨きしなさい!」と親がいくら言っても聞いてくれませんが、言わずとも目でみて「これはマズイぞ!」![]() と思うとしぶしぶでも磨くものですよ。

と思うとしぶしぶでも磨くものですよ。

ただ、染めだし液は子供だけが使用するものではありません。

すぎもと歯科では大人の方にも、染めだし液を使って歯磨き指導をさせて頂く事もあります。皆さんが上手に歯磨きが出来るように、これからも丁寧にご指導させて頂ければと思っています。

赤色だけですが、ご家庭用の染め出し液(綿棒付)も販売していますので、お子さんのチェックなどにどうぞご利用ください。

花粉症で奥歯がいたむ?

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。

すっかりと春らしい季節になり、日中も暖かくなり過ごしやすくなりましたね。

すっかりと春らしい季節になり、日中も暖かくなり過ごしやすくなりましたね。

けれど多くの方が、鼻づまりや目のかゆみ・くしゃみといった花粉症の症状に悩まされていますね。

現代病である花粉症の影響は目や鼻だけにとどまらず、歯には異常が全くないのに上の奥歯が痛く感じられることがあります。

それは、どうしてなんでしょうか?

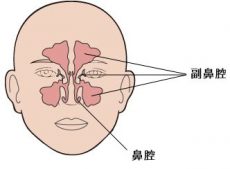

その理由として、ちょうど頬の辺り、上あごの骨の中に上顎洞という空洞があります。

この空洞は鼻腔とつながっていて、鼻の炎症が原因でその部分まで炎症を引き起こしてしまうことがあります。

上の奥歯の根の先はちょうど上顎洞の底に位置しているため、強い炎症を起こすとまるで虫歯のような痛みを生じることがよくあります。

他にも以下のような症状がでることがあります。

*ひびくような、うずくような痛み

*何もしていない時にも違和感がある

*目の下の奥のほうが痛い

*頭痛がする

*頭を動かすと痛む

などが、風邪をひいたり花粉症や鼻炎によって引き起こされることがあります。

しかし、歯が影響しているのか、花粉症や鼻炎が原因なのか自分で判断してしまうのは危険なことです。

歯科や耳鼻科に相談をしていただけると幸いです。

まずは免疫力を下げないよう、栄養のあるものを食べたり、しっかり睡眠をとったりと身体と心を休めましょう。

また花粉症の症状が重い人は、こまめに水分補給をして、できるだけ口の水分がなくならないようにし、そしていつもよりも歯周病や虫歯になりやすいことを自覚して丁寧に歯磨きをするようにしましょう。

お口の癖が歯並びを悪くします

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の中嶋です。

段々と暖かい日が増えてきましたが、花粉症をお持ちの方にとってはとってもツラい時期ですね(T-T)去年は花粉が少なかったので、私も油断してました。

家に入る前に衣服を払うなど、できる対策をコツコツとしていきたいです。

通勤、通学で公共交通機関を利用する際も、これがあれば少しだけ気が楽になりますね。

さて、先日『小児の不正咬合を引き起こす口腔習癖』という河合聡先生のwebセミナーを受講させていただきました。

お子さんの歯列を乱す原因の一つに、口腔機能の問題(口腔習癖)があります。口腔習癖には様々な種類があり、それぞれ対応も違います。

今回のセミナーで、それぞれの口腔習癖にどう対応するべきかという事を学ばせて頂いたので、ご紹介いたします。

![]() 開咬(上下の歯をかみ合わせても前歯に隙間があいてしまう状態)

開咬(上下の歯をかみ合わせても前歯に隙間があいてしまう状態) 原因は、指しゃぶりや舌癖です。 舌癖とは一般的に、唾を飲み込む時に舌を前に出す『異常嚥下癖』、飲み込む時以外でも舌を突出させている『舌突出癖』、舌を動かして弄ぶ『弄舌癖』などがあります

原因は、指しゃぶりや舌癖です。 舌癖とは一般的に、唾を飲み込む時に舌を前に出す『異常嚥下癖』、飲み込む時以外でも舌を突出させている『舌突出癖』、舌を動かして弄ぶ『弄舌癖』などがあります

普段口の中に隠れている舌ですから、なかなか保護者の方でこういった癖を見つけ出すのは難しいと思います。 お子さんにどのような舌癖があるのか、しっかりと私たちが見極めて必要なトレーニングをご紹介いたします 指しゃぶりについては、お子さんが眠りにつくまで手を繋いであげたり、好きなキャラクターの新しい靴下を手にはめてあげる、ということがオススメです しかし基本的には自然に治るものなので、親御さんが待つ!ということも大切だそうです。

![]() 過蓋咬合(上下の歯をかみ合わせた時に下の前歯が見えないくらいの深いかみ合わせ)

過蓋咬合(上下の歯をかみ合わせた時に下の前歯が見えないくらいの深いかみ合わせ) 中には遺伝的なものもありますが、それ以外にも、強い力で歯を噛みしめる、頬杖をつく、下唇を吸うなどの癖によって引き起こされることがあります。 過蓋咬合はそのままにしておくと、将来的に顎関節症になりやすかったり、深いかみ合わせにより歯がすり減ってしまうこともあるため、小児のうちに原因をしっかりと探って改善させることが大切です。

中には遺伝的なものもありますが、それ以外にも、強い力で歯を噛みしめる、頬杖をつく、下唇を吸うなどの癖によって引き起こされることがあります。 過蓋咬合はそのままにしておくと、将来的に顎関節症になりやすかったり、深いかみ合わせにより歯がすり減ってしまうこともあるため、小児のうちに原因をしっかりと探って改善させることが大切です。

![]() 正中のずれ(上下の歯をかみ合わせた時に上の歯と下の歯の真ん中がぴったりと合わない)

正中のずれ(上下の歯をかみ合わせた時に上の歯と下の歯の真ん中がぴったりと合わない) 乳歯が早い時期に抜けてしまったり、偏咀嚼やうつぶせ寝などが原因の一つであると言われています。

乳歯が早い時期に抜けてしまったり、偏咀嚼やうつぶせ寝などが原因の一つであると言われています。

少し上下がズレているだけだからと油断すると、その癖によって、顎の骨格にまで影響してしまうことがあります。 早い段階で気づくことで改善、または悪化を防ぐことができます。

いかがでしたでしょうか?実際のセミナーではもっと詳しく、改善させる為に必要なトレーニング方法なども勉強させていただきました。

健診の際は虫歯だけでなく、このようなお口の問題についても チェックさせていただきますので、お子さんのかみ合わせや癖などで心配なことなどあれば、お気軽にご相談くださいね。

味長続き キシリトールガム新発売

皆さんこんにちは!

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の山本です!

以前からブログでも「唾液の大切さ」についてお話しさせて頂いていますが、唾液は消化促進作用や虫歯、歯周病の予防作用だけではなく抗菌・免疫作用もあるためウィルス感染症予防にも有効です。

他にも唾液は私たちの体にとって様々な良い働きをしてくれています。

そんな全身の健康を守る大切な「唾液」を増やすために、すぐに実践できる簡単な方法として「ガムを噛むこと」をおすすめしています!!

さらにキシリトール100%のガムを噛めば虫歯予防もできて安心ですね♪

そこで新しいキシリトールガムのご紹介です!

『歯科専用 味長続き キシリトールガム』が新しく発売されることになりました![]()

美味しさと噛み心地を追求したキシリトールガムです。

従来のキシリトールガムよりも味が長続きし噛みごたえもあるため自然に噛む時間を増やすことができます。

噛む時間が増えることで唾液の量も増え、お口の中の潤いも実感して頂けます。

是非、おうち時間にガムを噛む習慣を増やしてみませんか??

味はオレンジとマスカットの2種類で、持ち歩きに便利なラミチャック入りのものとなります。

![]() 「ガムを噛むときのポイント」も1月のブログでご紹介させて頂いておりますので、是非そちらもご覧下さい。

「ガムを噛むときのポイント」も1月のブログでご紹介させて頂いておりますので、是非そちらもご覧下さい。

中心結節って知ってますか?

こんにちは。

すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。

立春が過ぎ、暖かい日が心地よくなったかと思えば、雪が降ったりと温度差に驚かされる日々ですね。体調にお気をつけくださいね。

さて、今日は「中心結節」についてお話しします。

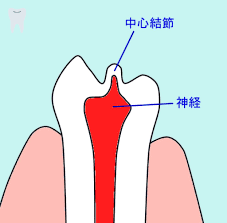

中心結節とは、歯の噛み合わせの面にできる小さな突起のことです。

歯の中心あたりに角が生えたようにでているようなものですが、全ての人、全ての歯に存在するということではありません。

まず場所ですが、主に下の前から数えて5番目の永久歯にあることが多いです。

出現率は1〜4%と言われています。

中心結節自体は悪いものということではないですし、大人になるにつれて自然にすり減ってなくなること が多いのですが、中心結節がある歯はその角の内部まで神経が入り込んでいることが多く、通常の歯に比べしみやすかったりします。

が多いのですが、中心結節がある歯はその角の内部まで神経が入り込んでいることが多く、通常の歯に比べしみやすかったりします。

また固いものをかんだり、噛み合わせが強くかかると折れてしまうこともあります。

その結果、神経が表面にさらされ、しみるのが強くなったり、痛みがでたりします。また、しみるなどの症状がなくても、神経が少しずつ腐ってしまい、突起痛み出したり、腫れたりすることもあります。

虫歯でなくても神経を取らないといけなくなってしまう恐れがあるということです。

長さやかたちなど個人差はありますが、中心結節が折れてしまわないように少しずつ削り合わせを調整したり対策することができます。

歯周病や虫歯、歯並びやお口の機能だけでなく、歯のかたち気になるななどのこともぜひご相談くださいね。

よく噛むための食材「ごぼう」

みなさん、こんにちは!

江南市すぎもと歯科、歯科助手・管理栄養士の道家です。

新年が明けて11日は鏡開きでしたね。地方によっては15日のところもあるそうですが、みなさんはお正月に飾った鏡餅を食べましたか?

元旦には新年の神様が1年の幸福をもたらすために各家庭にやってくるとされています。その依り代が鏡餅で、松の内が過ぎたら鏡餅を食べ1年の無病息災を願います。

鏡餅には「歯固め」という意味もあり、丈夫な歯の持ち主は何でも食べられ、健康で長生きができるということから、平安時代から固くなった鏡餅を食べ、長寿を願う儀式があったそうです。

「年齢」という言葉に『歯』が含まれているように、健康と長寿のためには丈夫な歯が大切だと考えられていたのですね。

さて、今回のテーマは前回に引き続き、顎の発達を促す食材*その2「ごぼう」です。食物繊維の宝庫で、腸内環境を整える他にも、有害物質を排出させたりコレステロール値を下げたりする効果があります。

皆さんお馴染みのものも含め、いくつかメニューをご紹介いたします☆.。.:*・

★豚肉の八幡焼き(4人分)

<材料>

ごぼう 200g

にんじん 200g

豚もも薄切り肉16枚

A(みりん、しょうゆ各大さじ1)

サラダ油大さじ1 B(酒大さじ3

みりん、しょうゆ各大さじ4、砂糖大さじ1)

<作り方>

1.ごぼうは洗って皮をこそげ、5~6cmに切る。にんじんも同様に切る。

2.熱湯でごぼう、にんじんをかためにゆでAをふる。(レンジで加熱でもよい)

3.豚肉に2をのせて巻く。

4.フライパンにサラダ油を熱し、とじ目を下にして焼きつけ、ふたをして弱火で3~4分蒸し焼きにする。Bを加えて煮絡める。半分に切って盛り付けたら出来上がり!

★ごぼうとにんじんのサラダ(4人分)

<材料>

ごぼう1本 にんじん2/3本

A(マヨネーズ大さじ4、しょうゆ少量、白ごま適量)

<作り方>

1.ごぼうは洗って皮をこそげ小さめのささがきにする。

2.にんじんは3cm長さの細切りにし、ごぼうとともに熱湯でさっとゆでる。

3.水けを切ってボウルに入れ、Aを加えてあえる。大人の方にはからしを少しつけても美味しいですよ!

★きんぴらごぼう

きんぴらごぼうは棒状のこんにゃくを入れるとより噛む回数が増えていいですよ。

繊維の多いごぼうは、歯につきにくい食材ですから虫歯予防にも良いですね、むやみに固いものを食べることは決して歯に良いことではありませんが、自然と噛む回数が増えるような食材をメニューに取り入れて、丈夫で健康な歯を作っていきましょう!

口だけでなく唇の乾燥も防ごう

こんにちは。

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。

一段と寒さが増し、朝氷が張ったりしていました![]() 空気も乾燥して、この時期は唇がカサカサになったり、ヒビ割れしたりなんてこともありますよね…。

空気も乾燥して、この時期は唇がカサカサになったり、ヒビ割れしたりなんてこともありますよね…。

けれど、空気の乾燥だけが唇の荒れを引き起こしているわけではないのです。

特にマスク生活が続いているなか、例年以上にお子さんの唇がカサカサしていることが多くなっています。

ではそれはなぜでしょうか?

※口呼吸をしている

マスクをしている分、空気を多く取り込もうと無意識のうちに口が少しあき、口で呼吸をしてしまうことが増えてきています。そのため唇までもが常に乾燥している状態となってしまいます。

※唇を舐める癖がある

リップを塗る為にマスクを外すのが面倒だと感じ、つい唇を舐めてしまう…ついやりがちな行動で はありますが、唾液が蒸発するときに唇の水分まで一緒に奪ってしまい余計に乾燥してしまいます。

はありますが、唾液が蒸発するときに唇の水分まで一緒に奪ってしまい余計に乾燥してしまいます。

※摩擦による刺激

唇が擦れ続けることにより唇だけだなく肌荒れにも、つながります。

★この3点はマスク生活が大きく関係している理由になりますが、他にも原因があります!

※刺激の強い食べ物や飲み物をとる

オレンジジュースやレモンなどの酸性の飲食物は乾燥した唇の症状を悪化させてしまいます。

また塩味の強いものも唇を刺激してしまいます。

※水分不足

夏に比べ水分を意識して摂ることが少なくなりました。

こまめに水分を摂取し体内の水分量を減らさないようにしましょう。

※体調不良、睡眠不足による免疫力の低下

免疫力の低下により唇の抵抗力も低下します。胃腸の不調は唇にも現れやすいです。

※ビタミン不足

ビタミンB群が不足すると肌や粘膜が弱くなります。

その中でも特にビタミンB2は、目や皮膚・口の中の粘膜を守ってくれる役割があります。

ビタミンB2はうなぎや卵、納豆、のり、レバー、ブロッコリーなどに多く含まれています。

日常生活における癖や食生活の乱れなど、今日から出来ることは心がけるようにしていき、ぜひお口の健康とともに、ふっくら唇も目指しましょう(^ ^)

正しくガムを噛んで唾液を増やそう!

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の山本です!

新年おめでとうございます!今年もどうぞよろしくお願い致します。

以前からブログでも唾液の役割についてお話しさせて頂いているかと思いますが、唾液はコロナな等ウィルス感染症予防にも有効です!他にも私たちの体にとって様々な良い働きがあります。

全身の健康を守るために大切な「唾液」を増やすために「ガムを噛むこと!」はすぐに実践できる簡単な方法です♪

そこで今回は「ガムを噛む時に気をつけるポイント!」についてお話ししていきます!

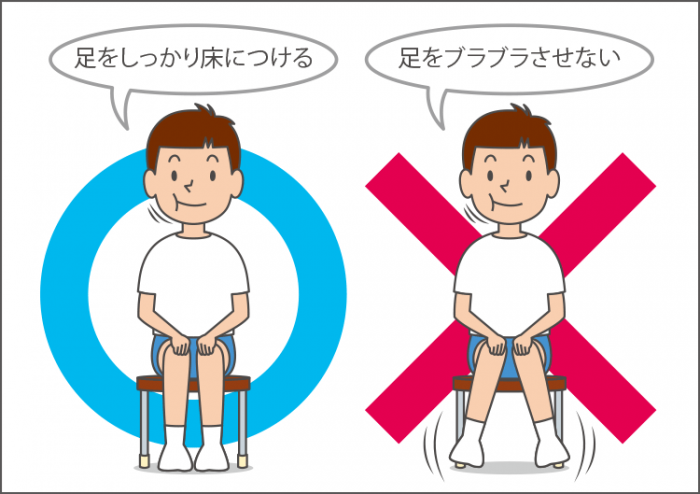

![]() 姿勢を良くする

姿勢を良くする

足を伸ばした状態やあぐらをかいていたりすると腰が曲がりやすいのであまり良くありません。椅子に座ってしっかり背筋を伸ばして骨盤を立てた姿勢で噛むようにしましょう。

![]() 足は床につける

足は床につける

しっかり足を床面につけて噛むことで顎に伝わる力が15%上がると言われています。

まだ足が床につけられない小さいお子さんには台などを利用すると良いです。

![]() 口を閉じた状態で噛む

口を閉じた状態で噛む

口を開けたまま噛むと唇の筋力の低下に繋がり、前歯が前に出てきてしまう可能性があります。

またガムを噛み終わった後も口を開けたままになりやすく、口呼吸の原因になることもあります。しっかり口を閉じて奥歯でゆっくり噛むようにしましょう。味がなくなっても5〜10分は噛み続けるようにしましょう。

![]() キシリトール100%のガムにする

キシリトール100%のガムにする

キシリトールが50%以上配合されていると虫歯予防に効果があるとされています。50%を下回っているものでは一緒に砂糖が配合されているものもあるのでかえって虫歯の原因になってしまうこともあります。

キシリトール100%のガムを噛むと安心です!

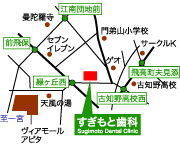

〒483-8334 愛知県江南市前飛保町緑ヶ丘290

院長 : 杉本 英之

初めての方、急患は予約外でも受けていますが

歯科医師・スタッフの都合もありますので必ず

お電話の上ご来院ください

| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 9:00~12:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / |

| 午後 | 3:00~6:30 | ● | ● | ● | / | ● | ▲ | / |

/休診日 木曜・日曜・祝日

▲土曜日の午後は2:00~4:30