院内研修会☆.。.:*・

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の小酒井です。

最近は日中の日差しも強くなり、すぎもと歯科でもこんがりと日焼けしたお子さんを見かけるようになりました。夏が近づいてきましたね。

さて、すぎもと歯科では本日午前中に「院内研修」![]() を行いました。

を行いました。

すぎもと歯科には、小さなお子さまからご年配の方々まで幅広く通院して頂いておりますので、各年代のお口のトラブルに対応すべく、より正確で豊富な知識が必要です!

実はここが一番大切で、それぞれの仕事をしっかりと把握し、そしてここでも情報を共有することこそが、患者の皆様へより質の高い歯科医療を提供することに繋がります。

その後は院長はじめ全員で『食事会

何か不安なこと、よくわからない事などありましたら、検診の際などどうぞお気軽にお尋ねください。

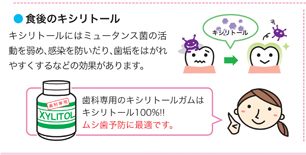

母子感染予防にもキシリトール

こんにちは!江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の奥村です。

ついに大型連休が始まりましたね、皆さんはどのようにお過ごしですか??私は友達と買い物や、親戚で集まって恒例のBBQなどの予定があり、今からとても楽しみです!

さて、今日は“マイナス1歳から始める虫歯予防”についてお話しします。

まず、マイナス1歳ってどういうこと??と思われる方も多いかと思います。

マイナス1歳とは、お母さんのお腹にいる時のことを意味します。赤ちゃんがお腹の中にいる時から、虫歯予防を始めることが 大切!なのです。

大切!なのです。

生まれたばかりの赤ちゃんのお口の中には、虫歯の原因菌はゼロです。

実はインフルエンザや風邪のように虫歯の原因菌であるミュータンス菌も人から人へ感染します。虫歯は”感染症”なのです。虫歯菌の感染は、基本的には家族内感染です。

お母さんだけでなく、家族みんなが感染源になりえます。お子さんにとって最も身近なお母さんが感染源になる機会が多いため、一般的には“母子感染”などと言われており、スプーンやお箸の共有等が主な感染経路です。

しかし、虫歯になってしまうので同じ食器の使い回しや、お砂糖の入った飲み物、食べ物を与えてはいけない!!と、分かっていても実際には行動にうつせない、長くは続けられないというのが現状のようです。

そこで、お子さんにうつるまえに、お母さんのお口の中にいる虫歯菌をお口の中に住みにくい菌に変えておくということがとても重要になってくるのです。

そこで活用できるのが、キシリトールです。虫歯菌には、悪玉ミュータンス菌と善玉ミュータンス菌の二つがあります。

キシリトールは、がんこで歯から剥がれにくい悪玉ミュータンス菌を、歯から剥がれやすい善玉ミュータンス菌に変えることができるのです。なので、キシリトールガムを食べ、あらかじめお口の中にいる菌の質を剥がれやすい状態に変えておけば、お母さんからお子さんへうつっても安心です。

妊娠期からお母さんがキシリトールガムを噛んでいただくことによって、お子さんへの虫歯菌の感染を防ぐことができるのです。

妊娠期に食べてもキシリトールは安全!とされています。

また、1日の許容摂取量について、キシリトールに関しては特定されていないため、キシリトールガムは何個食べても大丈夫なのです。

妊娠期からガムを噛む!それだけで生まれてくる可愛いお子さんの虫歯の予防に繋がります、

妊娠期からガムを噛む!それだけで生まれてくる可愛いお子さんの虫歯の予防に繋がります、

こんなにラクチンなことはありませんよね。

当院でももちろんキシリトール100%のガムを販売しております。ぜひお試しくださいね!

矯正のための精密検査とは?

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本(ま)です。

江南市は最高気温が20℃まで上がる日もあれば、一桁くらいの寒い日もあるので、まだまだ厚手のコートが手放せませんネ。

おかげで桜の花は長く楽しめられましたが、ポカポカ陽気が続くようになるとイイナヽ(´▽`)/と思っています。

さて、すぎもと歯科には、矯正治療を希望される方が多く来院してくださいます。

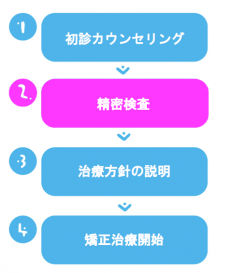

そんな皆さんに、まず最初にさせて頂くのが「矯正相談 初診カウンセリング」です。

矯正を希望されている方に方法・期間・金額など概略をお話させていただきます。

その後希望された方には[矯正精密検査]をさせていただきます。

そして、その後 検査結果を元に細かで具体的な「矯正説明」へと進みます。

その矯正の精密検査・・『一体どんな事をするのですか?』というご質問を頂きましたので、お話させていただこうと思います。

➀レントゲン撮影

お口全体のレントゲン(パノラマ)と横顔のレントゲン(セファロ)を撮影します。

②口腔内写真撮影

正面・上下・左右・側面から、歯並び・かみ合わせの状態の写真を6枚ほど撮ります。![]()

③歯型・噛み合わせの採取

個々に合わせた口腔内トレーに粘土の様な質感の歯科材料を盛り、口腔内に挿入し上下の歯型を採ります。

④カメラで顔写真の撮影

正面・閉口時・笑顔の撮影、横顔や斜めからなど全部で6枚ほど撮影します。

以上が主な矯正検査の流れになります。

そして、検査後3週間後位にレントゲンや模型・写真など資料を分析し、その結果により立てた治療計画を細かく矯正医からご説明させていただきます。

どういう装置を使って、どの位の期間がかかるのか、お子さんの場合はご父兄はもちろんご本人にも聞いていただきます。

お子さんなりに、これからどうやって治療が進んでいくのか、きちんと理解していただくためです。

また、自分の歯型模型や写真を実際に見ると、自分の噛み合わせはこうなっていたんだーと気づかされます。

治療費の説明、お支払い方法なども詳しく説明を行います。

そして、治療に進むかどうかの意思確認をさせて頂きます。

どの段階であっても、疑問や不安に思う事がありましたら どうぞ遠慮なく何でもお尋ね下さい。

歯列矯正・歯周病予防デー

皆さん、こんにちは。

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。

先日、新元号が発表されましたが、なかなかまだ自分にはピンっとこない感じがします。

ただ新元号年数に令和(018)を足すと西暦がすぐ分かる![]() !というのは、分かりやすくすごいなと思います!

!というのは、分かりやすくすごいなと思います!

そんな平成最後の今月にも歯科に関わる日があります![]()

まず4月02日は「歯4列02矯正の日」![]() です!

です!

歯並び、噛み合わせが良いと虫歯や歯周病のリスクを減らし歯の寿命を伸ばすことができます!

その重要性を知る日となっています!

きれいな歯列・歯並びを手に入れて、素敵な笑顔の毎日を過ごしていきましょう。

矯正治療はいくつになってもできますので、気になっている方はご相談ください

4月4日は「歯4周病予4防デー」![]() です!

です!

歯周病はお口の中だけでなく全身に大きく関係しています!

全身の健康を守るためにもお口の中を清潔に保つことが大切です!

毎日の歯磨きではハブラシはもちろんのこと、デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助用具も併せて使いましょう!

すぎもと歯科では、歯周病予防週間として皆さんにフロスの使い方・必要性などをお伝えする強化週間とさせていただいています。サンプルもお渡ししていますので。どうぞお気軽に歯科衛生士にお尋ねください。

そして4月18日は「よ4い1歯8の日」![]() です!

です!

お口の健康を保つためにもお家のケアだけでなく、歯科医院での定期的なお掃除やチェックも大事なことです![]()

ご家族揃って お口と体の健康を守り、いつまでも元気にお過ごしいただけるよう、お手伝いをさせていただきます。

お困りのことがございましたら、なんでもご相談くださいね。

指しゃぶりの悪影響&まとめ

皆さん、こんにちは。

江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の葛島です。

前回まで3回にわたり指しゃぶりについてお伝えしてきましたが、本日完結となります。

最後のテーマは『指しゃぶりが及ぼす悪影響&まとめ』です。

「指しゃぶりが長い間続くと歯並びやかみ合わせが悪くならないか心配…」というお母さんも多いかと思います。

やはり、その可能性は高いです![]()

歯は どのように生えてきたかだけではなく 生えた後も 歯の外側にある唇や頬から加わる力と、内側にある舌の圧力のバランスによって並び方が変化し、うまくバランスのとれたところに落ち着きます。

指しゃぶりの多くのパターンは、指そのものや、しゃぶる時の口の周りの筋肉の動きによって、歯や歯槽骨(歯を支える骨)に力を加えていることになります。そのため長時間の指しゃぶりが続くと、歯の位置や歯槽骨に影響しやすいのです。

では、実際にどのような歯並びやかみ合わせになってしまうのか見ていきましょう。

●上顎前突:上の前歯が指で押されて突出する

●開咬:奥歯で噛んでいても上下の前歯に隙間ができる

●歯列狭窄:上顎の歯並びが狭くなって、奥歯の噛み合わせがズレる(例:V字の形に近い歯並びになる)

などの悪影響が出てきてしまいます。

さらに、噛み合わせの異常が生じると・・・

★口の周りの筋肉の緊張異常→唇がポカンと閉じずに口呼吸になる、

★口の周りの筋肉の緊張異常→唇がポカンと閉じずに口呼吸になる、

★異常な舌の癖が生じる→発音への影響(サ行・タ行・ナ行がうまく発音できない)

このような悪循環も出来てしまうのです。

ですから、なるべく指しゃぶりが長い間続くことは避けたいものですね。

【まとめ】

1歳頃までは、まだ指しゃぶりは歯科的な問題には繋がりません。

噛み合わせが安定し始める2歳代から3歳頃になると、指しゃぶりの影響が出やすくなるので注意が必要です。

この時期にやめられるのが一番理想ですが、3歳以降も続く場合には、早めに卒業できるよう積極的にサポートしてあげましょう。

それぞれ発達段階別の対処法を以前のブログで更新しておりますので、まだご覧になられていない方はぜひそちらもご覧下さい

指しゃぶりの対処法②幼児期

皆さん、こんにちは。

江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の葛島です。

本日三回目となる指しゃぶりシリーズですが、今回は前回に続き、「発達段階別の指しゃぶりの対処法‥その②」をお話をさせて頂きます。

前回は「見守る時期」である乳児期の指しゃぶりについてでした、今回は「注意して見守る時期」・「やめられるよう働きかける時期」となる幼児期の指しゃぶりについてです。

《 注意して見守る時期 》

★幼児期前半(1〜3歳)…指しゃぶりが続く原因を考えてみましょう!

この頃の子どもの指しゃぶりは、まずお母さんは指しゃぶりそのものを問題視するのではなく、“どうして指しゃぶりから離れられないのか”という原因を考えることが大切です。

お母さんから遊びに誘ったり、話し掛けたりして気分転換を促しましょう。

きつく叱る、手を叩くなどによるやめさせ方は、指しゃぶりで不安や緊張を和らげていた子どもにとっては、爪噛みなど別の癖に結び付くこともあります。

また、きつく叱れば叱るほど、かえって指への執着やこだわりを強く持ってしまう子どももいます。

子どもの生活リズムを整え、野外での遊びや運動で十分にエネルギーを発散させ、一緒におしゃべりを楽しむなど気分転換を図ることで、急には無理ても、指しゃぶりの頻度は確実に減っていくと思いますので根気よくやっていきましょう。

《やめられるよう働きかける時期》

★幼児期後半(3〜6歳)…やめようとする意識を育てましょう!

幼児期の後半になると、知的な発達や社会性の発達がみられます。理解力が高まり、“他人”と“自分”という区別がつくことで、恥ずかしさも生まれてくるので「やめよう!」という気持ちが育ち、自発的にやめられる子どもも出てきます。

ポイントとしては、

①友達との遊びを通して、社会性の発達を促す!

遊びの時間や種類が減ってきたり、室内での一人遊びが多くなってきたら、「お外に行ってお友達と遊ぼうか」などと声掛けをしていきましょう。

②子どもの生活環境や、親子関係を見直してみる!

最近は小さいうちから習い事をしているお子さんも少なくありません。親の過干渉や極端な無関心も指しゃぶりの持続に繋がるので、のびのびと生活できるよう周囲の環境を整え、サポートしてあげましょう。

③嫌悪療法の効果は子ども次第!

嫌悪療法=「指しゃぶりをすると嫌な思いをする、怖いことが起こる」と教え込む方法です。

《例:指に苦い薬を塗る、手袋をはめる、歯並びへの影響や爪・指の変形をほのめかす等》

この方法は子ども自身も指しゃぶりをやめたいと思っているのに、無意識にしてしまう場合に有効です。

本人の意思に反して、親の意向のみでやる場合は効果が出ず、逆に爪噛みや夜尿症(おねしょ)に繋がるのでしっかりと見極めることが必要です。

④親子で楽しくできる指しゃぶり卒業トレーニング!

STEP1…卒業のきっかけをつくりましょう。

やめる意識のある子には、お母さんと一緒に頑張ろう!と励まし、気持ちを継続させてあげましょう。

やめる意識のない子には指しゃぶりの影響を絵本などで説明し「指しゃぶりをやめよう」という本人の意識を育てましょう。

STEP2…具体的な目標設定をしましょう。

達成できる無理のない目標を設定し、やる気に繋げましょう。

「今日一日我慢できたら、日曜日に皆でお出掛けしようね」などごほうびを決めておくと、より前向きな気持ちを引き出すことができます。

カレンダーなどに、毎日振り返りながら一緒にシールを貼っていくのも良いですね。

二回にわたり指しゃぶりへの対処についてお話をさせて頂きました。指しゃぶりを卒業させるには、根気よくお子さんと向き合うことが最も大切になります。些細なことでも、気軽にご相談下さい。

そして指しゃぶりシリーズは次回で完結となります。テーマは『まとめ、指しゃぶりが及ぼす悪影響』です。又ぜひご覧下さい。

仕上げ磨きはいつまで必要?

皆さん、こんにちは

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。

今年度ももうすぐ終わりに近づき、新しい年度を迎えようとしています。

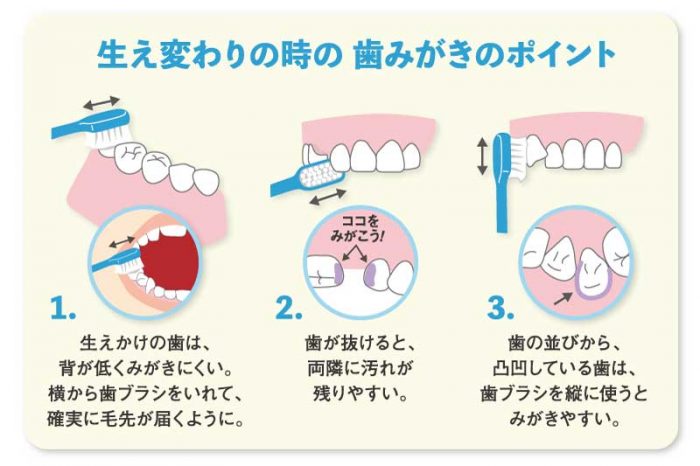

お子さんも1学年上がるということで『小学生の仕上げ磨きっていつまでしないといけないのでしょうか?』というご質問をお母さんから頂きましたので、お話させていただきますね。

結論から言いますと…永久歯が生えそろい、一番奥の歯までしっかりと磨けるようになるまでチェックしていただきたいです。

小学生低学年〜中学年のうちは、まだ歯が生え変わっている最中で歯並が複雑な為とても磨きづらく、 お子さんだけで充分に汚れを落とすことは難しい状態です!

お子さんだけで充分に汚れを落とすことは難しい状態です!

とくに6歳臼歯や12歳臼歯が生え始めた時期は、歯ブラシだけでなくワンタフトブラシでの仕上げ磨きが確実で簡単です。

ですから、毎日でなくてもいいので、仕上げ磨きをしてあげることが大事です。

幼児期のように全体を仕上げ磨きする必要はありませんが、子供が磨いた後に不足しているところは保護者の方が仕上げ磨きをしてあげてください。

この点検磨きがとても大切です!

上手にできたところは本人に教えてあげると、子どものやる気も上がります![]()

年齢が上がっても確認と点検は続けていただき、親子のコミュニケーションを図ってみてください。

思春期に入ると、なかなか難しくなるかと思いますが、どれだけ磨きづらい環境か?という理由を伝えていくことで、週1回ならいいかとお子さんも譲ってくれるかもしれません。

本人の歯磨き!+お家の方の仕上げ磨き!そして歯科医院での定期検診!で、しっかりと大切な歯と歯肉の健康を守っていきましょう。

自分で上手に歯磨きができるようになれば、それは一生の財産になります☆.。.:*・

そのお手伝いも歯科衛生士がさせていただきますので、家での様子で気になることがあれば検診の都度教えて下さいね。

指しゃぶりへの対処①*乳児期

皆さん、こんにちは。 江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の葛島です。

花粉症の辛い季節がやってきました。 今年は昨年の数倍の量と言われているので、外出時はマスクやメガネで花粉症を乗り切りたいものです。

さて、前回から『指しゃぶり』についてのお話をさせて頂いております。

2回目となる今回は「発達段階別の指しゃぶりの対処法・・その➀」です。

子どもの指しゃぶりは【いつの段階で、どのように対処していけばいいのか?】これは一番の悩みかもしれません。

そこで発達段階別に対処法を2回に分けてお話していきます。

指しゃぶりには「見守るだけで良い時期」「注意して見守る時期」「やめられるよう働きかける時期」とがあります 。

まずは子どもの年齢、指しゃぶりの状況、周囲の環境、指しゃぶりの継続時間とその時の様子などをしっかり観察し、どの対処法が最も適しているかを探ることから始めてみましょう!

また、お母さんが焦れば焦るほど子どもにも緊張感が伝わってしまいます。 できるだけ穏やかな気持ちで、時間をかけてお子さんと向き合っていれば必ず解決策が見つかるはずです。

根気よくやっていきましょう!

《 見守る時期 》乳児期(0~1歳)指しゃぶりの意義を認める時期!

乳児期の指しゃぶりは前回もお話しましたが、発達のうえで意味のあるものですので、赤ちゃん時代の指しゃぶりはやめさせようと考えないことが大切です。

乳児期の指しゃぶりは前回もお話しましたが、発達のうえで意味のあるものですので、赤ちゃん時代の指しゃぶりはやめさせようと考えないことが大切です。

この頃の指しゃぶりは、自らの意思で食べ物を取り込んでいく動きを覚えていくうえでとても重要なのです。

もしこの時期で注意するポイントがあるとすれば、それは哺乳との関連です。

「なめる・しゃぶる・吸う」などの行為のうち、指を深くくわえて強う吸うというような哺乳時に似た行動が長時間見られるようでしたら、ミルクの量や授乳時間が不足しているのかもしれません。

そういった時、赤ちゃんは泣いて訴えますが、サインを親が上手く受け止めて適切な対応をしてくれないと、仕方なく「指を吸う」という代わりの行為で空腹を紛らわすことになります。

心当たりのあるお母さんは、授乳の状況を一度見直してみてはいかがでしょうか。

次回は「発達段階別の指しゃぶりの対処法その➁」として、やめられるよう働きかける時期となる幼児期の指しゃぶりについてお話していきます。ぜひご覧下さい。

どうしてするの?「指しゃぶり」

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の葛島です。

最近は寒さが和らぎ日中は暖かい日もあり、春の訪れを少しずつ感じますね![]()

さて、本日はお子さんの『指しゃぶり』についてお話をさせて頂きます。

お母さん方の悩みの一つである『指しゃぶり』。

いつからどのようにやめさせたらいいのか…

歯並びやかみ合わせに影響はないか…

お母さんの悩みは尽きないかと思います。

そこで今回から数回にわたり『指しゃぶり』について詳しくお話させていただきたいと思います。

ぜひ参考になさって下さい。

まず第一回目は「どうして指しゃぶりをするのか」がテーマです![]()

そもそも子どもはなぜ指しゃぶりをするのでしょうか。

●乳児期の指しゃぶりは反射的・本能的な意味合いが多く、また指やおもちゃなどをなめたりしゃぶったりすることで、自分の意思で口や舌を動かす練習をしています。

この頃の指しゃぶりは問題に繋がるようなものではありませんので、成長の一つとして捉えてあげて下さい。

しかし「幼児期の指しゃぶり」は「乳児期の指しゃぶり」とは少し異なります!

●幼児期の指しゃぶりとしては、次のようなものが考えられます。

*赤ちゃんの頃の指しゃぶりが習癖化して、無意識に行なっている指しゃぶり。

*緊張したときやストレスのかかったときにセルフコントロールとして行なっている指しゃぶり。

*その他、環境不適応などが考えられ、注意が必要な指しゃぶり。

皆さんのお子さんはどれに当てはまりそうですか?

それぞれお子さんの『指しゃぶりの種類と理由』を見極めることが指しゃぶり卒業の近道となります。

お子さんの行動、心理をよく観察してみて下さい。

すぎもと歯科では、マタニティ歯科・赤ちゃん歯科について、母親教室も開催していきます。

ご来院の際は、些細なことでも結構ですので、気軽に歯科衛生士にお尋ね下さいね。

次回は「発達段階別の指しゃぶりの対処法」がテーマです。

いつからどのように指しゃぶりをやめさせていけばいいのかお悩みの方、ぜひご覧下さい

小児の口腔管理セミナー

こんにちは!江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の奥村です。

まだまだ風邪が流行っているみたいですね、油断は禁物です。引き続き手洗いうがいを徹底して元気に過ごしましょう♪

さて、先日2月17日(日)、院長をはじめとするスタッフと共に“中部日本デンタルショー”に行ってきました!

その中で、齋藤一誠先生の『口腔機能発達不全症を有する小児の口腔管理を考える~「未成熟型咀嚼」「口唇閉鎖不全」などへの取り組み~』という講習会に参加させて頂きました。

そこで学んだことを少しお話しします。

皆さんは、お子さんがテレビを見ている時などの「ぼーっとしている姿」をよく観察したことはありますか?

その時「口がポカン!」と開いていたり「姿勢が悪い」ということはありませんか?

現代では、姿勢が悪く お口がポカンと開いてしまっているお子さんが急増しているそうなのです。

では、お口ポカン=口唇閉鎖不全 は なぜ良くないのか?どんな悪影響を及ぼすか?についてお話します。

口唇閉鎖不全であると、自然と鼻ではなく口での呼吸になってしまうことが多く見られます。それが多くの問題を生むのです!

まず、口呼吸することにより口唇閉鎖力と舌圧が不均衡になり、歯列の咬合異常つまり かみ合わせに問題が生じます。口唇閉鎖不全が、歯列咬合や顎顔面の成長発育に大きく影響を及ぼすということです。

また、口呼吸であるがゆえに口の中が乾燥し、唾液の分泌量が減ることで殺菌作用や自浄作用が低下し、口臭の原因になったり、虫歯や歯周病が起こりやすくなります。

そして鼻呼吸の場合には、鼻毛がフィルターの役割を果たし、直接 菌やウイルスが体内に入らないような仕組みになっていますが、口呼吸の場合はもろに体内に入ってしまうため、免疫力の低下にも繋がってくるのです。

お口がポカンと開いてるだけなのに・・・などと軽く考えてはいられない、様々な弊害が沢山あるのです。

口臭や虫歯、歯並びへの悪影響や無呼吸症候群など、口呼吸の習慣はまさに「百害あって一利なし」ということです。

子供の口呼吸を大人になる前、鼻呼吸へと改善するよう意識して、健康な生活を送らせてあげる必要があります。

そのためには日々のトレーニング・正しい生活習慣などが必要となります。

お口ポカン!は、口の周りの筋肉が緩んでいるのが大きな原因ですので、他の筋肉と同じように鍛えることができます。

ただし、アレルギー性鼻炎などが原因で鼻が詰まっていたり、扁桃肥大のお子さんもいます、その場合にはまず耳鼻咽喉科で治療を受けることが先になります。

すぎもと歯科では「りっぷるくん」という、口唇圧を簡単に測定することができる器械もありますので、少しでもお子さんの口元が気になるなと思ったらお気軽にお声かけ下さい。

歯周病治療のレベルUPセミナー

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の荒木(杏)です。

日中は少しずつ暖かくなってきましたね。春が来るのが楽しみです。

さて、2月10日、11日の連休2日間にわたって大阪までセミナーを受講しに行ってまいりました。

なんのセミナーかといいますと、SRPのレベルアップのためのセミナーです。

「SRPって何?」

「SRPって何?」

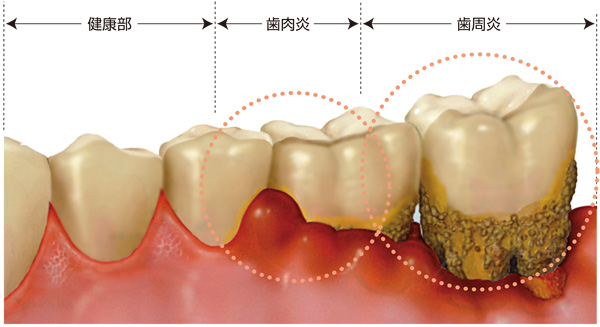

SRPとはスケーリング&ルートプレーニングの略で、歯周病治療の1つです。

スケーリングは、歯面にこびりついた歯石や歯垢を取り除くことです。

ルートプレーニングは、細菌で感染した歯の根の表面をきれいにし表面をツルツルにして細菌の付きにくい環境にすることです。

具体的には、歯と歯茎の境目には歯周ポケットと言われる溝がありますが、その溝の中にハ ンドスケーラーと呼ばれる専用の器具を入れて、歯の根にこびりついた歯石を取り除きます。

ンドスケーラーと呼ばれる専用の器具を入れて、歯の根にこびりついた歯石を取り除きます。

歯周ポケットの中に付いた歯石をそのまま放置しておくと、歯を支えている骨が溶け次第に歯が揺れ、それが重症になると歯を失うことにもなっていまいます。それが歯周病!です。

そうならないためには、歯周ポケットの中の歯石を定期的に取り除く事がとても重要なのです。

その歯周病に直接関係してくる歯垢や歯石を、 歯や歯根の表面から取り除く技術についての勉強です。

歯肉から上の見えている部分、エナメル質で覆われている部分に着いた歯石は、エナメル質の表面がつるつるしていることもあって、器具を当てるとペリっと剥がれやすく除去しやすいのですが、歯根の表面はザラザラしていて細かな凹凸があり、その凹凸の中に入り込むような形でがっちりと歯石が着くのでそう簡単には取れてくれないのです (+o+)

(+o+)![]()

技術だけでなく、器具の管理等についても勉強をしてきました。

これからも修練を重ねて、患者様の負担が少ない歯周治療を行えるように頑張っていきます!

皆さんも定期検診をぜひ継続してくださいね!

授乳期のお母さんの食育!

こんにちは、江南市すぎもと歯科 歯科助手・管理栄養士の道家です。

前回は妊娠中の食事などについて書かせていただきました。

「ライフステージ別の食育」今日はその第2弾「授乳期の食育について」です。

出産して数時間後には「初乳」が与えられます。母乳というのは赤ちゃんにとって本当に優れた栄養補給源です。栄養バランスもいいし、様々な細菌・ウィルスに対する免疫を含んでいるので、これに勝るものはありません。

では、授乳中のお母さんは何を食べたらいいのでしょうか?

★牛乳・乳製品などの多様な食品を組み合わせて、カルシウムを十分に!

授乳期には必要とされる量のカルシウムが摂取できるように偏りのない食習慣を確立しましょう。

★母乳育児もバランスの良い食生活の中で!

母乳による育児はお母さんにも赤ちゃんにも最良の方法です。バランスの良い食生活で母乳育児を継続しましょう。

★しっかりとカロリーをとる!

授乳期、お母さんが食べる物が母乳に影響します。また母乳を通じて赤ちゃんに栄養を与えるため、カロリーをしっかりとるようにしましょう。摂取カロリーが不足すると、母乳の量が減るというデータもあります。

この時期は、妊娠中に増えた体重を戻すために産後ダイエットを考える方も多いでしょう。しかし、まずは赤ちゃんのために必要なカロリーはしっかりととることを考えましょう!

母乳育児は自然にダイエットにもなります、授乳は産後のダイエットに効果的です。

★水分摂取をしっかりと!

授乳中は、水分をしっかりと摂るよう心がけましょう。赤ちゃんに母乳をあげていると、身体の水分が失われやすくなります。赤ちゃんは、月齢や食欲で個人差があるものの、1日に1Lほどの母乳やミルクを飲むようです。そのため、授乳期のお母さんは1日に2L程度の水分を補給するのが良いとされます。

水をたくさん飲むのは苦しいという方は、スープやみそ汁、ノンカフェインのコーヒーや紅茶などで補うのも良いですね

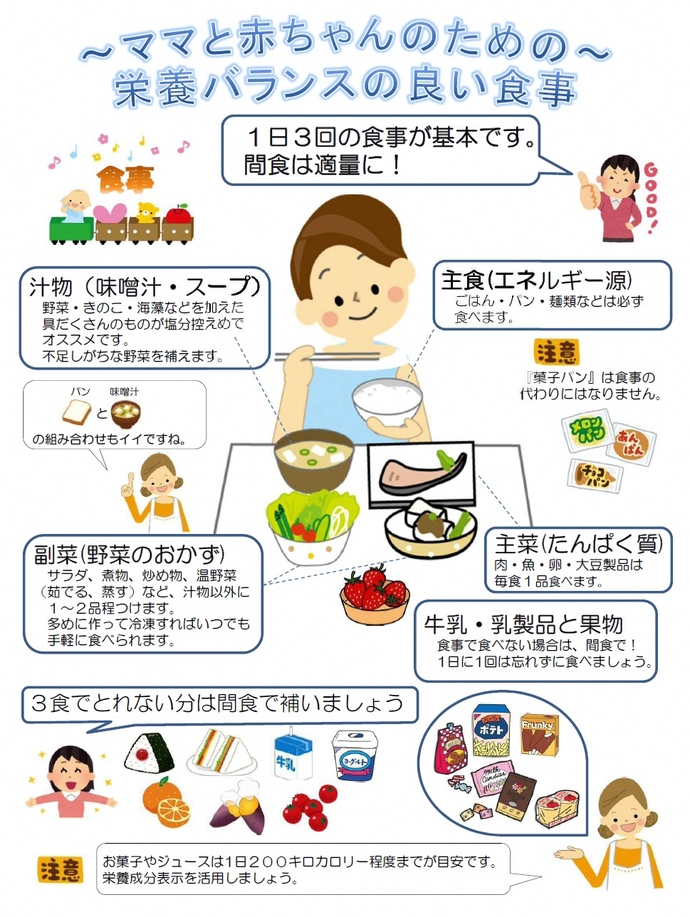

以前食事バランスガイドという図を紹介しましたが、「妊産婦のための食事バランスガイド」というものも厚生労働省・農林水産省より出ています。ぜひ参考になさって下さい。

「母乳育児が良い!」とはいっても、哺乳瓶でミルクを飲ませることもあると思います。

哺乳瓶によっては、ストローでジュースを飲むように簡単に飲めてしまうものもあります。そうすると、赤ちゃんの吸う力が育たないということが起こります。哺乳瓶選びも大切です!

お母さんの母乳を一生懸命に吸うという運動は、顔面やあご、特に歯並びに大きな影響を及ぼします、同時に将来の食べ物をかんで飲み込むという咀嚼運動の基本になるのです。

赤ちゃんには、栄養面からも発達面からも、できる限り母乳を与えてあげてほしいと思います。

妊婦さんのための食育

皆さんこんにちは。

江南市すぎもと歯科、歯科助手・管理栄養士の道家です。

2月4日が暦の上では立春とされますが、まだまだ寒い日が続きますね。

九州など暖かい地方では梅が咲き始める頃だそうですが、東海地方はいつ頃になるのでしょうか。春が待ち遠しいです。

さて今回から「ライフステージ別の食育」についてお話していこうと思います。まず最初は「妊娠期」です。

すぎもと歯科にも検診や治療などで妊婦さんや、産後のお母さんが多数来院下さっています。

妊娠中は、つわりや体内の変化、ホルモンバランスの崩れ、歯磨きが難しくなる、、などむし歯や歯周病にかかりやすくなってしまう時期です。

お母さんの歯周病は、早産・低出生体重児出産の確立を高くします、またお口の菌は母子感染によってお子さんへと移ります。

妊娠中からお母さんがお口のケアをきちんとしていくことが大切になります。

さらに、妊娠に伴う食生活の変化もあげられます。

妊娠中の偏食や生活習慣は、胎児の身体に大きく影響し、生まれてくる赤ちゃんの「生活習慣病」にも関係してきますので、可能な範囲で多くの種類の食べ物をとり入れ、規則的な生活を心がけることが大事です。

★「主食」を中心にエネルギーをしっかりと!

食事のバランスや活動量に気を配り、食事量を調節しましょう。また体重の変化も確認しましょう!

★不足しがちなビタミン・ミネラル「副菜」をたっぷりと!

緑黄色野菜を積極的に食べて、葉酸などを摂取しましょう。特に妊娠を計画していたり妊娠初期の方は、神経管閉鎖症のリスク軽減のために、葉酸と栄養機能食品の利用をお勧めします。

★からだつくりの基本となる「主菜」は適量を!

肉・魚・卵・大豆料理をバランスよく摂りましょう。赤みの肉・魚などを上手にとりいれて貧血を防ぎましょう!但し、妊娠初期にはビタミンAの過剰摂取に気をつけましょう!

妊娠期は

●朝昼夜の食習慣をきちんと作り、栄養バランスのよい食事をとる。

●歯磨きをできるだけしっかり行う。

●飲酒や喫煙は控える(副流煙もリスクが大きいので、ご家族にも協力を)

といったことを気をつけていきましょう。

赤ちゃんの乳歯は妊娠中に作られます。

お母さんの口腔ケア・正しい食生活は、早産や低出生体重児出産のリスクを減らすだけでなく、赤ちゃんの歯の健康にもつながるんですね。

2月1日は「においの日」

皆さんこんにちは!江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の奥村です。

寒さが続き、風邪やインフルエンザもまだまだ流行っていますが、早いものでもうすぐ2月![]() です!

です!

さて、いきなりですが、皆さんは2月1日が何の日かご存知ですか?

2月01日は、2(に) 0(お) 1(い) の語呂合わせから“においの日“なんだそうです!2000年に制定されたようです。

ということで今回はお口のにおい「口 臭」についてお話させていただきます。

皆さんはこの中で当てはまるものはありますか?

■朝起きると口の中がネバついている

■口で呼吸しがち

■歯磨きの時ブラシに血がつく

■口の前に手を置いてハーッとすると臭う

当てはまるものが多いほど、お口がにおっている可能性が大ですヽ(´Д`;)ノ

口臭とは口の中の細菌が、歯周ポケットからの浸出液や食物残渣などのタンパク質を分解して発生するものです。

●そしていくつかの種類に分類されます。

*生理的口臭

*生理的口臭

起床直後、空腹時、緊張時は唾液の分泌が減少するため細菌が繁殖しやすく、それにより発生する口臭で健康な人でもあるものです。

歯磨きや食事をすることにより減少します。

*外因的口臭

ニンニクなどの匂いのある食品、タバコ、お酒などによる口臭です。

ほとんどは時間の経過とともに弱まっていきます。

*病的口臭

歯周病、舌の汚れ、進行した虫歯などによる、口腔内が原因のもの

糖尿病、消化器系の病気、呼吸器系の病気などが原因のもの に分けられます。

*心因的口臭

口臭検査で口臭は認められないのに本人は口臭があると思い込んでいる状態です。

自臭症とも呼ばれています。

ストレスや精神的に不安定である場合に多く見られるものです。

口臭がないというカウンセリングでどうしても納得のいかない場合には、精神科への相談が必要となってきます。

●口臭を予防、改善するには、、、

*毎日フロスや歯間ブラシも使用して、細かい部分の汚れも取り除いておきましょう。

*歯科医院でしっかりと定期検診を受け、歯石除去や虫歯、歯周病がないかをチェックしてもらいましょう。

*規則正しい生活をし、ストレスを溜め込まないようにしましょう。

まずはお口の中を常に綺麗な状態に保つということが必要不可欠ですね。

そしてすぎもと歯科では、顕微鏡を使用し、お口の中の菌の状態のチェックも行なっております。口臭が気になるという方は、一度自身のお口の中の菌の状態を確認してみると良いかもしれませんね。また受付では、口臭予防剤として”ペリオバスター”の販売も行っております。お気軽にお声かけください。

楽しい仕上げ磨きの「コツ」!

皆さん、こんにちは。

江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の葛島です。

最近ぐっと冷え込む日が多く雪が降る日![]() も出てきましたね。体調を崩しがちな時期ですので、しっかりと細菌・ウイルス対策をしていきましょう!

も出てきましたね。体調を崩しがちな時期ですので、しっかりと細菌・ウイルス対策をしていきましょう!

さて、本日は「お子さんが嫌がらない仕上げ磨き」についてお話をさせて頂きます。

診療の中で、小さなお子さんをお持ちのお母様方からよくご相談頂くのが、この『仕上げ磨きを嫌がる』というお悩みです。

そこで、歯磨きが好きな子を育てる、仕上げ磨きのコツをご紹介させていただきます。

★コツ1 驚かせない!

いきなり歯ブラシを口に入れず、まず歯ブラシで唇や舌の先を刺激し歯ブラシを入れるサインを送りましょう。

歯ブラシを嫌がる場合は、指やガーゼ、綿棒で、唇、頬の内側、舌の横・先を刺激し、それから歯ブラシでの刺激へと進むと良いでしょう 。

。

★コツ2 息苦しくしない!

口の中に歯ブラシが入っている間、実は息を止めている子が多くいます。

一気に磨こうとすると、呼吸ができず苦しくなってしまいます。「何秒間」と目標を作り、数を数えながら磨きましょう(目安は年齢の数+2秒まで)。

また、一回ごとに歯ブラシを口の中から外に出し、息継ぎをさせてあげましょう。

★コツ3 痛くしない!

小帯部(この場合上唇の裏側にある筋)に歯ブラシが当たると痛いため、磨く人の指で保護した状態で磨いてあげましょう。

また、歯ブラシは軽い力で細かく動かしましょう。

これらのコツ以外にも、それぞれお子さんに合った仕上げ磨きのポイントや乳歯についてのお話しをさせて頂きますので、毎日の仕上げ磨きで困っていらっしゃるお母さんも是非一度お連れください。

ピジョンが実施した「乳歯ケアに関するアンケート」によると、乳歯ケアの悩みについては72.9%が「子どもの歯がきちんとみがけているか自信がない」と答えているそうです。

その他、「子どもが歯みがきを嫌がる」(47.9%)、「使用している道具が適切か分からない」(29.7%)、「子どもの歯みがきをスタートする時期が分からない」(23.8%)と続いています。

どれも、お子さんのお口の健康に一生懸命なお母さんだからこそのお悩みですね。

多くのお母さんが同じようなお悩みをお持ちだと思います、まずはすぎもと歯科トレーニングルームで、歯磨き練習からはじめましょう☆.。.:*・同月齢のお友だちとご一緒でも結構ですので、どうぞお気軽にお越し下さい。

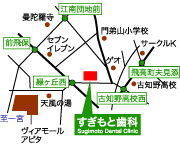

〒483-8334 愛知県江南市前飛保町緑ヶ丘290

院長 : 杉本 英之

初めての方、急患は予約外でも受けていますが

歯科医師・スタッフの都合もありますので必ず

お電話の上ご来院ください

| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 9:00~12:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / |

| 午後 | 3:00~6:30 | ● | ● | ● | / | ● | ▲ | / |

/休診日 木曜・日曜・祝日

▲土曜日の午後は2:00~4:30