歯周病と全身疾患の関連

江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本です。

「お口の健康と全身疾患」の関連性について

サンスター財団がサンスターグループオーラルケアカンパニーと協力して、歯周病が進行し重度になると、どのように全身の健康に悪影響を及ぼすのかを、ミクロの世界で起こる体内の反応をもとに科学的に解き明かすCGアニメーション動画を製作しました。

複雑な細胞レベルで起こる反応を分かりやすくアニメーションで表現し、解説しています。

ぜひご覧いただきたいと思います。

★歯周病がアテローム性動脈硬化症(心臓血管疾患)や糖尿病に及ぼす影響について

https://www.sunstar-foundation.org/education/about/

↑をご覧ください。

”口呼吸”は万病の元!

こんにちは、江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の味藤です。

紅葉も楽しめる季節になりましたね![]() 今年もあと約1ヶ月となり時の早さに驚いています。

今年もあと約1ヶ月となり時の早さに驚いています。

ここ数日一段と寒くなってきてますが、のどがイガイガする・鼻水がでる など風邪の症状のある方はいませんか?そして、そんな皆さんの中で「口呼吸」をしている方はいませんか?

たかが口呼吸だと思っている方!要注意です!!

このブログ内でも、何度かお伝えしていますが、口呼吸することで口腔内の乾燥が起こり、雑菌やウィルスが粘膜等に付着して 風邪やインフルエンザにかかりやすくなります。それだけでなく 虫歯や歯周病、アトピー性皮膚炎など たくさんの病気を引き起こす原因となるのです。

口呼吸を治すことでよくなる症状はたくさんありますので、順番に紹介していこうとおもいます!

今回は「お口のトラブル」についてです!

虫歯の増加を防いでいるものに唾液があります!

唾液には、前々回のブログでもお伝えしたとおり、さまざまな効能があります。唾液の減少は、歯周病や虫歯、口臭の原因になってしまうのです。

口呼吸をすることが、口の中の乾燥を引き起こし歯周病菌や虫歯・口臭の原因菌を増やしてしまうからです。

特に歯周病は全身の病気に関わってくる恐い病気です。

毎日のお口のケアと一緒に、口呼吸も治して歯周病予防をしていきましょう!

意識して直すことが大切ですが、寝ている時は無意識にお口が開いてしまいます。そこでお口の周りの筋肉を鍛え口腔内乾燥を招く原因となる「口呼吸」を防止するために〝あいうべ体操〟がおすすめですがもうご存知ですか?

大人も子どもも、場所も道具もいらずに簡単にできますので、ぜひやってみて下さい!

”あいうべ体操”は、口の周りの筋肉とともに”舌”も鍛えることができます。

”あいうべ体操”は、口の周りの筋肉とともに”舌”も鍛えることができます。

「あ」、「い」、「う」で口まわりの筋肉の準備体操をし「べ~」で思いきり舌を出します。思い切り口を開いたり閉じたり、舌を出したりすると、舌や頬の筋肉に痛みを感じると思いますが、筋肉痛になるくらいが効果的とのことですので、やってみてください。。

舌は自分で意識して動かすことがほとんどない場所ですし、鍛えないとすぐ衰えてしまう筋肉でもあるので、鍛えて正しい場所につねに舌があるようにすることが大事です。

正しい位置に舌をおくことと、口の周りの筋肉を鍛えることは、歯並びにも良い影響を与えます。

寒くなり運動不足になりがちな時期ですが、あいうべ体操を1日30回ほど 口を大きく動かして行い、お口と口周辺、舌を常日頃から鍛えておきましょう!

小学校高学年(5.6年生)の食育

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科助手・管理栄養士の道家です。

11月も後半にさしかかり、朝晩めっきり冷え込んできましたね。風邪のひき始めの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな時はしょうがが有効です!

しょうがには血行を促進して体を温める効果があります。民間療法として、「おろししょうがとはちみつをあわせたものを熱湯でといて飲むとのどの痛みに効く」などはよく知られていますね。この時期はかぜ予防に、ぜひしょうがを取り入れてみて下さい。

さて、今回は小学校高学年(5~6年生)の食育についてお話します。

この時期、子どもたちは身体的にも精神的にも大きく成長していき、運動能力や手先の器用さも発達していきます。

「食」の部分では調理実習などの時間を通して、栄養バランス・食材・調理方法・食べ物が食卓に運ばれるまでの過程を学ぶなど「食」に関する幅広い知識を習得していきます。

自分の小学校の頃を思い出しても、高学年の頃に校内の畑でさつまいもを、地域の田んぼで米を作っていました。さつまいもは秋に収穫して全校生徒で’’さつまいも収穫祭’’もありました。

そんな食を通じた家族や仲間とのかかわりの中で、食の楽しさを実感し楽しむ心が育ちます。小学校高学年期こそ「食育に取り組む」最良の時だと言えます。

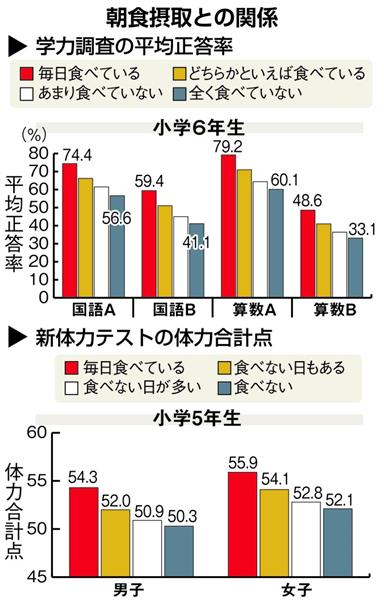

しかし、学童期から思春期に入っていくこの時期から少しずつ目立ってくるのが「朝食抜き」や「偏食」「インスタント食品の多量摂取」です。

朝食を抜くと頭の回転がにぶり、学力が落ちてしまうということがわかっています。

朝、脳を目覚めさせて、午前中の活動を支えるためには、消化吸収がゆっくりで、しかもエネルギーが持続する”ごはん”による食事が理想的です。お子さんが充実した学校生活を送れるよう、朝食をちゃんととる習慣をつけさせてあげましょう。

歯の成長に関しては、個人差はありますが、乳歯から永久歯に生え替わるこの時期、乳歯と永久歯が入り混じり、でこぼこして複雑な状態が続きます。そして噛み合う臼歯が一時的に減ることで、噛む力も減少し、飲み込んだり丸のみしたりする習慣がつきやすくなります。

この時期の子どもたちが口にすることの多くなる、ファストフードやインスタント食品、スナック菓子などの柔らかい食べ物は「噛む回数や力」が少なくなる原因といわれています。

日頃から家庭においてたくさん噛む習慣をつけさせて子どもたちの噛む力を育てていきましょう。

☆一口30回かむことで・・・

食べ物は細かくなり消化促進、歯肉へのマッサージ効果も生まれる→あごが発達する→歯並びがよくなる→歯の隙間がなくなり細菌がたまりにくくなる→虫歯予防→かみ合わせも良くなる→全身の健康促進になる!

噛むことはいいことだらけです。

そして、でこぼことした乳歯と永久歯をちゃんと歯磨きをして虫歯にならないように気をつけましょう。最近では小学生にも「歯肉炎」がみられるようになってきて、歯磨きが不十分であったりすると、知らず知らず「歯周病」へと移行していってしまいます。

高学年だから大丈夫と思わず、たまにはお子さんのお口の中をチェックしてみてください。お子さん自身にも「虫歯予防のため」「歯の健康を保つため」フッ素入りの歯磨き剤を使い、効果的な歯磨きの仕方をぜひ学んでいただきたく思います。

すぎもと歯科では歯科衛生士により、それぞれのお子さんにあった歯磨きの仕方、ポイントをお伝えしておりますので、ぜひ定期健診におこしくださいね!

唾液のもつ優れたチカラ!

皆さん、こんにちは。

江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の葛島です。

早いもので、今年も残り約1ヶ月半となりました。最近は急に冷え込み、少しずつ冬の訪れを感じます。体調管理には十分気を付けましょう。

さて、本日は『唾液のチカラ』についてのお話をします。

まず皆さん、人の1日あたりの唾液の量はどのくらいかご存知ですか?

健康な人の1日の唾液の分泌量は大体1〜1.5リットルと言われています。

唾液は、お口を潤すだけではなく、それぞれの成分が機能を持っていて、お口の潤いと健康を守ってくれています。

実際にどのような作用をしているのか、見てみましょう。

①消化作用・・・酵素がデンプンを分解して体内に吸収しやすくする。

②抗菌作用・・・細菌の増殖を抑える。

③粘膜保護作用・・・喉や食道を傷つけにくくする。

④食塊作用・・・味を感じさせ、噛み砕いたり、飲み込みやすい塊にする。

⑤pH緩衝作用・・・飲食により酸性に傾いた

お口のpHを中和させる。

⑥粘膜修復作用・・・組織が傷付いたときに修復する。

⑦再石灰化作用・・・飲食により、溶けかかった歯の修復をする。

⑧潤滑作用・・・発音や発声をスムーズにする。

唾液にはこのように さまざまな素晴らしい作用があります。

そのため 唾液の分泌が少なくなると =⇒、

噛んでも上手に塊がつくれないので飲み込むのに苦労します。その結果、食事が面倒になって食欲不振や栄養不足の状態になることがあります。

その他にも、唾液が少ないと菌が繁殖しやすくなるため、むし歯や歯周病・口臭がおきやすくなります。

日頃からしっかり噛んで、良い唾液を出すようにすることがとても大切ですが、唾液の分泌量は年齢や、疾病、お薬などの影響も受けます。

口の乾燥が気になる方、食事が摂りにくい 飲み込みづらいと感じる方・・は、ご相談ください。

子供のうちから 正しい姿勢でよく噛む習慣を付けていきたいですね。

あなたの歯を守るために!

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の中嶋です。

11月も半ばとなり、かなり空気が乾燥してきていますね。風邪やインフルエンザが流行していますので、手洗いうがい、そしてお口のケアをしっかりしていきましょう!

さて、先日すぎもと歯科の歯科衛生士5名で『歯を守る時代の診療所づくり–引き算のう蝕予防–』という加藤大明先生のセミナーを受講させて頂きました。

すぎもと歯科にも連日多くの皆さまにメインテナンスへお越し頂いています。皆さまのお口の状態に合わせ、一人ひとりに合った通院のペースをご提案させて頂くのですが『メインテナンスに通っている=お口の健康は大丈夫!』という訳ではないという内容のお話がありました。

実は、歯医者でクリーニングを受けた後、歯磨きが苦手な所には2日目でプラーク(歯垢)の集積が認められ、7日目にはプラークの厚みが最大限になってしまうのです![]()

そのままの状態が続けば当然、メインテナンスに通っているのにむし歯ができてしまった…という事が起きます。

3ヶ月に一度のメインテナンスにお越し頂いている方の場合だと、90日間(3ヶ月)で私たちが介入できるのはわずか1日で、残りの89日間は患者さま自身にお口を守ってもらう必要があるのです。

その為に私たちに出来ることは、患者さまのお口の中の状態をよく見て、その方に合ったセルフケアの仕方をわかりやすくお伝えすることです。

『あれもこれもとお勧めすれば、その時は良いかもしれないがいずれ一番大切なことを患者が見失う。大事なのは足し算ではなく引き算の予防』という加藤先生のお話、確かに…と私自身少し反省するところがありました。

一人ひとりの患者さまとしっかり向き合い、本当にその方に必要なものは何なのかという事を見極めお伝えしていく。それも私たちにとって大切な仕事だと改めて感じました。

皆さんも、ここが上手く磨けない、メインテナンス後いつも一番にザラザラしてくるといったお悩みがあれば、検診の際にお気軽にお尋ねくださいね。

今回学んだ事をしっかりと活かしていけるよう、頑張っていきます![]()

折角の機会です!メインテナンスの際は、どうぞ何でもお気軽にご相談いただけると嬉しく思います![]()

予防歯科セミナーで学んで

皆さんこんにちは!江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の山本です。

11月に入り、段々と空気も乾燥してくる季節ですね![]()

すぎもと歯科では皆さんに快適に過ごして頂けるよう、加湿器の設置と暖かいブランケットもご用意させて頂いております。是非ご利用下さいね。

そんな中、先日の木曜日に

「歯科衛生士のための予防歯科実践セミナー」というセミナーにすぎもと歯科・歯科衛生士4名で参加させて頂きました。

歯周治療の基本的なお話や、理想的な歯周治療の流れ、患者さんへの言葉掛けについての講義を受けました![]()

最終的な目標であるセルフケアの向上を目指して、長期的に患者さんと関わらせて頂けることが大切だということを学びました。

そのために患者さんの様々な症状を口腔内の状態や、聞き取りをして感じとり 対応できる歯科衛生士でいられるように日々精進していきます。

また最後には1つの口腔内の写真を見て、医院も年齢も経験も異なる歯科衛生士でグループに分かれ、この患者さんに対してどの様にアプローチをして行くかについて話し合いを行いました。

グループ内で意見交換を進めていく中で、自分では思いつきもしなかったような方法や、新しい発見がたくさんあり、とても勉強になりました。

伝え方・方法は1つではなく、その患者さんに合った治療・メインテナンスを行なっていくことが大切であることを再確認しました。貴重な経験をさせて頂きました。

セミナーで学んだことを、日々の診療で生かしていけるように努めていきます。

セミナーに参加させて下さった院長、ありがとうございました!!!

口腔がん撲滅キャンペ-ン月間

こんにちは、江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本です。

11月に入りました、今年も残り2ヶ月ですね、

毎年11月は口腔がん撲滅キャンペーン月間です!

口腔がん撲滅委員会主催でレッド&ホワイトリボン運動が始まっています。

40年前 口腔がんは『罹患者数 年間で約3,000人、60歳以上の喫煙・飲酒する人に多い』とされる病気でした。

ところが現在では『罹患者数は年間約10,000人以上、女性が増え男女比は3:2、非喫煙・非飲酒の方、そして若年化傾向がある』という幅広い年代層に増加を続ける病気へと変わってきたということなのです!

けれど、日本人の口腔がんの発生率は身体全体に発生するがんの1~3%と低いため、過度に心配はなさらないで下さい。

それでも口の中にがんが発生すると、ものを食べたり、話をしたり、顔の形や表情を作るなど、人として生きてゆくために大切な口腔の働きが損なわれます。

今年2月にタレント堀ちえみさんが舌がんであることを公表したことで「舌がん・口腔がん」が脚光を浴びることになったのは、記憶に新しいことと思います。

そのことは、いかに「口腔がん」の実態や病態を知る人が少なく、多くの方にショッキングなこととして受け止められたかを物語る出来事だったように思います。すぎもと歯科でも、舌を見て欲しい・口内炎が治らないが・・など気にされる方が多くなりました。

確かに進行した口腔がんでは、手術により舌やあごの骨がなくなったり、顔が変形して食事や発音にかなりの障害が生じ、最悪の場合は命を落とすことにもなります。

しかし早期の口腔がんは、簡単に治すことができ後遺症もほとんどなく、治癒率の高いがんと言われています。

口腔がんの中で一番多いのは、舌にできる「舌癌」です。

その次に歯茎にできる「歯肉癌」、その他にもできる場所により「口腔底癌」「頬粘膜癌」「口蓋癌」などがあります。

体の内蔵に出来るがんと違って、口を開けば直接見ることも触ることもできるので、口腔がんは比較的見つけやすいと言われますが、普段から口の中をチェックする習慣をつけておくことが大切です。

口の中にしこりや腫れが出来ていたり、粘膜が変色している場合の他、見た目には変化がなくても、食べ物が食べづらい、頬や舌を動かしづらい、口の中がしびれたりする、などの場合も注意が必要です。

少しでも異変に気づいたら、早めに受診していただくことが大事です。

診させていただき疑わしい場合は、口腔外科など専門医を紹介させていただきます。

口腔がん予防のためには

(1)タバコ・お酒を控える…口腔がん最大のリスクです!

タバコを吸わない人の7倍・飲酒の習慣がない人の6倍にもなるという調査結果があるようです。

他にも

(2)熱すぎる食べ物は少し冷まして食べる

(3)焦げた食べ物は口にしない

(4)食生活は野菜や海藻類を中心にバランスよく

(5)過度のストレスを避け適度な運動をする

(6)きちんと歯の治療をして口の中の慢性の刺激(でこぼこした歯並び、合わない入れ歯、破れたかぶせもの、むし歯で崩壊した歯、歯石の沈着)をなくす

(7)口の中をいつも清潔に保つ

などを心がけていただくことが大切です。

これらのためにも、定期検診は欠かさず受けるようにしましょう!

口腔機能を育てる「口育士」!

こんにちは。江南市すぎもと歯科 歯科衛生士の林です。

近頃朝と夜はめっきり寒くなってきましたね。今年はインフルエンザが早くも流行しているようですので手洗いとこまめな水分補給を心がけましょう。

少し前になりますが「口育士」の資格を取るために大阪までセミナーに行ってきました。

歯科界で最近のトレンドである口育。

口育とは、赤ちゃんの頃からの呼吸、嚥下の正常な発達を促進し、口腔機能発達不全症を防ぐことで、不正歯列、不正な顎や顔面の成長、口呼吸、食機能低下、閉塞性呼吸障害、睡眠障害を予防して遺伝子どおりの姿形の獲得と正常で健康な心身の発達、そして学習や運動において最大のパフォーマンスを発揮できることを目指します。

もし、舌を中心としたお口周りの筋肉の機能的発達が不十分であったらどうなると思いますか?

若いうちはなんともなくても、年齢を重ねるとお口の機能が低下し、早くから食べること飲むことに障害が出てしまい、介護が必要になることがかなり多くなります。

今まで通り好きな食べ物をお口からとることが難しくなり、胃ろうが必要になることもあるのです。

口育は人生の始まりから終わりまでを、人間らしい生活を生涯にわたって営むための予防する術なのです。

先ほども出てきた「口腔機能発達不全症」という言葉、聞いたことはありますか?

読んで字のごとく、お口の機能が上手く発達できていない、あるいは獲得できていないことで、食べることや話すことが上手くできなかったり口呼吸などが認められます。

これになっているお子さんは自覚症状がないことがほとんどで、保護者の方も気付かれないことが多いです。

無事に資格を取得することができましたので、口育士として食と呼吸をマネージメントすることを通じて一生の健康を実現するお手伝いを出来ればと思っておりますので、何かご質問がありましたらどうぞお気軽にお声がけくださいね。

無事に資格を取得することができましたので、口育士として食と呼吸をマネージメントすることを通じて一生の健康を実現するお手伝いを出来ればと思っておりますので、何かご質問がありましたらどうぞお気軽にお声がけくださいね。

すぎもと歯科でも赤ちゃん歯科『もぐもぐ教室』を開催しており、赤ちゃんの頃から健康の基礎をお口からつくることの大切さをお話していますので、ご興味のある方はぜひお申し込みをお待ちしております!

小学校中学年(3~4年生)の食育

こんにちは!江南市すぎもと歯科、歯科助手・管理栄養士の道家です。

みなさんは秋の味覚を楽しんでいらっしゃいますか?脂ののった魚に、きのこやいも類、柿や梨など果物もおいしい季節ですね。知らず知らず食欲が増してしまいます

さて今回は小学校中学年(3~4年生)の食育についてお話します。

この時期は、小学校生活にもずいぶん慣れてきて、友達と遊んだり、学校の宿題に加え習い事や塾に通う子もいたりして、子ども達にとっても忙しい年代です。しかし、この忙しい時期だからこそ、ぜひ気をつけていただきたいポイントがあります。

★朝ごはんをはじめとする食のリズムをつける!

★身体をしっかり動かす!

★しっかりとした睡眠をとる!

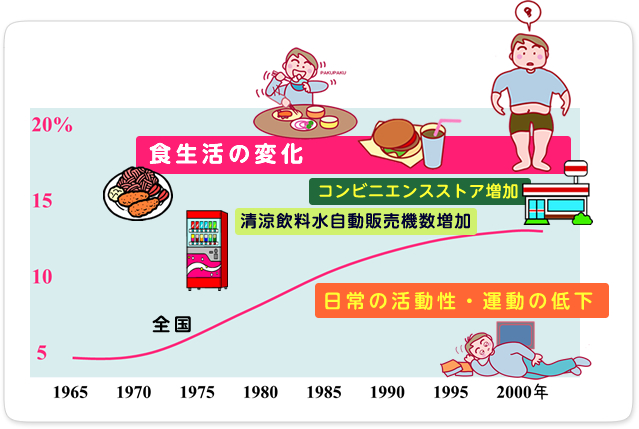

低学年の時から引き続き「一生健康に生きる」ための「食と生活習慣」の基礎を作るときですが、昔と違って外遊びが減り、体を動かすことが少なくなっています。

それに加えてカロリーの高いスナック菓子やジュースなどを好んで食すことにより、肥満を招いてしまう危険もあります。

<日本小児内分泌学会のHPより>

では、どれくらい太っていたら肥満というのでしょうか?子どもの場合は肥満度というもので評価します。肥満度は標準体重に対して実測体重が何%上回っているかを示すもので下記の式で計算されます。

肥満度=(実測体重-標準体重)/ 標準体重×100(%)

学童では肥満度20%以上を軽度肥満、30%以上を中等度肥満、50%以上を高度肥満といいます。

●食事やおやつは好きなだけ与えていませんか?

●嫌いな食べ物はいつも残していませんか?

●「ながら食べ」をしてはいませんか?

おやつは子どもにとって楽しいものですが、食べ方を間違えれば肥満のもとになります。

欧米化した毎回の食事や、カロリーの高いおやつの食べすぎ、運動不足により1日の摂取エネルギーがかなりオーバーしてしまっているのです。

噛むことも 脳・味覚の発達だけでなく、虫歯や肥満防止にも効果的なのでよく噛むメニューを取り入れることもいい方法です。具材を大きく切る・皮付きのまま使うなど、お母さんのちょっとした工夫で「柔らかメニュー」が簡単に「噛めるメニュー」へと変身します!

他に噛む力のつく食べ方として、食事にゆっくり時間をかける。食べ物を水や飲み物で流し込むようなことはしない、ガムを噛むなどがあります。

今 すぎもと歯科では、ハロウィンのイベントでキシリトール100%のガムをお渡ししていますが、キシリトールが砂糖とちがうのは、甘みがあっても、虫歯の原因を作らないことです。同じガムでも成分をちゃんと見てお子さんに与えてくださいね!

そして、糖分の採りすぎによる糖尿病や脂肪分の採りすぎで起こる動脈硬化など、実際に子どもの症例がある生活習慣病もあります。

子どもには規則正しい生活リズム、食生活リズムを保てるようにしつけ、バランスのとれた食事を3回きちんと食べさせること、運動と食事、休養のバランスをとらせることが重要です。しっかり食べて、身体をよく動かし、ぐっすり眠る!

こころと身体の成長期まっただ中のこの時期に、家族が中心となり、「正しい健康生活」を確立していきましょう!

子どものおやつは甘味を控えて

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本(ま)です。

ブログ「すぎもと歯科の日記」でご紹介しましたが、先日スタッフ全員で、美濃加茂へバーベキューに行ってきました。

川沿いにあるリバーデッキや整備された芝生もあり、自然を感じながら楽しい時間を過ごしました。

お肉やシーフードを楽しんだ後、バナナやりんごでデザートを作りました。

アルミホイルで丸ごとリンゴを包んでじっくり焼き上げた『焼きりんご」![]()

![]()

ゆっくり火を通す事によって、リンゴの甘い密がたっぷり出てきて甘くて美味しかったです( ゚v^ ) ![]()

今回の焼きリンゴは少々の砂糖とバターを入れましたが、子供のおやつを作る時には砂糖を控えて作ることで虫歯予防に繋がります。

甘味だけでなく、小さなうちから何でも食べるものは、薄味を心がける事が大切です。

おやつは市販のチョコレートやチップス、クッキーではなくて、おやつ=補食と考えて、蒸かし芋やおにぎり、パンなどに変えてあげると良いでしょう。

中でも果物は素材そのものの甘味を覚えさせるために、なるべく旬の果物を選ぶと良いです。

旬の果物は栄養価も高く旨味もぐんと増しています。

リンゴの場合は皮付きのまま大きめに切って、手で持ってかぶり付く事によって噛む回数が2倍も増えます。

ジュースを欲しがる場合は、市販で購入する100%果汁ジュースより、リンゴやみかん、バナナなどをミキサーで潰して作ると、同じ100%でも甘味が全然違います。

子供の味覚の形成を考えたおやつをぜひ作ってあげて下さいね

命を守る災害時のお口のケア

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の葛島です。

最近はすっかり秋の陽気で、朝晩は肌寒い日も出てきました。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、十分注意しましょう。

さて、先日は記録的な台風の災害により、各地で避難勧告が相次ぎましたね。今なお、避難所でお過ごしの方も多くいらっしゃるかと思います。台風・大雨・地震・・・自然災害はいつ自分の身に起こるかしれません。普段からできる備えはしておかなければと思いました。

そこで本日は、災害時のお口のケアについて、お話をしようと思います。

まず、災害時は不規則で偏った食生活やストレスなどによって、免疫力が低下します。

こうした状況の中で歯磨きが出来ないと、お口の中の細菌が増え、むし歯や歯周病、又口臭の原因にもなってしまいます。

特に免疫力が低下したお年寄りなどは、お口の中の細菌が肺にまで達し『誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)』という感染症を引き起こすことがあります。

これは死に至る病気で、阪神淡路大震災では、誤嚥性肺炎を含め、震災に関連した肺炎で200人以上が亡くなられたと言われています。

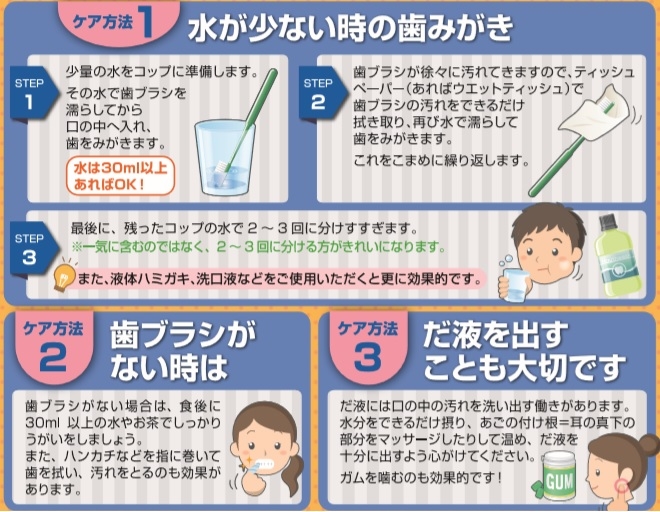

そこで今回は、水不足の中でも出来るお口のケア方法をご紹介していきたいと思います。

ケア方法1 ![]() 水が少ない時の歯磨き

水が少ない時の歯磨き

①少量の水をコップに準備します。その水で歯ブラシを濡らし、お口の中へ入れて歯を磨きます。※水は30ml以上あればOK!!

②歯ブラシが汚れてきたら、ティッシュ(あればウエットティッシュ)で歯ブラシの汚れをできるだけ拭き取り、再び水で濡らして歯を磨きます。これをこまめに繰り返します。

③最後に、残ったコップの水で、2〜3回に分けてすすぎます。※一気に含むのではなく、2〜3回に分ける方がきれいになります。

☆液体ハミガキ、洗口液だとさらに効果的です。

ケア方法2 ![]() 歯ブラシがない時は…

歯ブラシがない時は…

歯ブラシがない場合は、食後に30ml以上の水やお茶でしっかりうがいをしましょう。

また、ハンカチなどを指に巻いて歯を拭い、汚れを取るのも効果があります。

ケア方法3 ![]() 唾液を出すことも大切です

唾液を出すことも大切です

唾液にはお口の中の汚れを洗い出す働きがあります。水分を出来るだけ摂り、顎の付け根=耳の真下の部分をマッサージしたりして温め、唾液を十分に出すよう心掛けて下さい。

ガムを噛むのも効果的です!ガムをたくさん噛むことで唾液が出て口の中をスッキリさせます。ガムは長期保存ができますので、防災グッズになかにキシリトール100%ガムもいれておくようお薦めします!

そしてさらに…

災害時の調査で、『持って来ればよかった』ものの上位に「歯ブラシ」が入っていたそうです。常に防災バッグの中に「歯ブラシ」を入れておくようにしましょうね。

また、入れ歯をお使いの方は「入れ歯」も忘れないように気をつけて下さい。

![]() 厚生労働省のホームページにも詳しく載っていますので、ぜひ参考になさって下さい。

厚生労働省のホームページにも詳しく載っていますので、ぜひ参考になさって下さい。

8020を目指して まず7022!

みなさんこんにちは。

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。

10月になり暦の上では秋![]() ですが、まだまだ残暑きびしい日が続いています。みなさん体調など崩さないようお過ごしくださいね。

ですが、まだまだ残暑きびしい日が続いています。みなさん体調など崩さないようお過ごしくださいね。

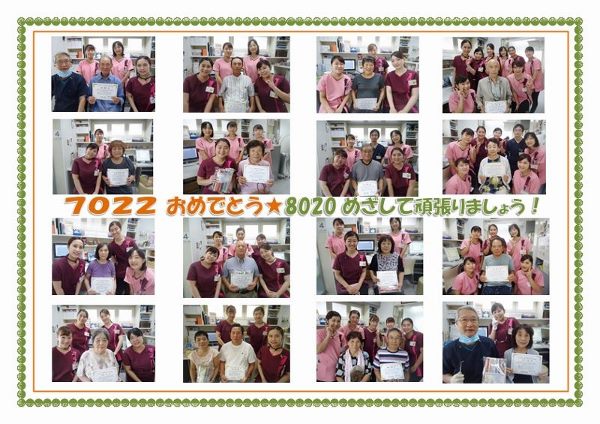

そんな季節のなか8020達成された皆さんの表彰に続き、9月は敬老の日のイベントそして更に7022のイベントを行いました!

そんな季節のなか8020達成された皆さんの表彰に続き、9月は敬老の日のイベントそして更に7022のイベントを行いました!

8020を達成された皆さんには、8020達成の秘訣や毎日の過ごし方など、お話を聞かせて頂いています。

その内容については歯周病サイトに載せさせて頂いてますので、是非ご覧になって下さいね。

そして、7022とは「8020を目指して頑張っていきましょう!」ということで、70歳以上の方で22本以上ご自身の歯をおもちの方を表彰させて頂く!という、すぎもと歯科独自のイベントです。

今年も多くの受賞者の方がいらっしゃいました。

「一生自分の歯で食べたいから歯を大事にしないとね!」

「長い間ここに通ってるから、ここのおかげよ![]() 」

」

「母親のお陰かな?丈夫な歯に産んでくれたからな」

などなど皆さん素敵な笑顔でいろんな思いを話してくださいました。

そんなたくさんの笑顔があふれたイベントで、私たちも嬉しい気持ちでいっぱいでした![]()

これからも皆さんのお口の健康をサポートできるよう頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

小学校低学年への食育

こんにちは。江南市すぎもと歯科・歯科アシスタント・管理栄養士の道家です。

これまで「ライフスタイル別の食育」ということで、

妊娠期のお母さん・授乳期のお母さんへは,この[衛生士のページ]で,

離乳食期のお子さん・1~2歳児・3~5歳児 へは[もぐもぐ日記]のページへ、それぞれ食育についてお話してきました。

さて、今回からは小学校低学年(1・2年生)編を、また「衛生士のページ」に戻ってお話します。

生活面では通学や学校生活に慣れることからスタートですが、この時期は食生活の基礎が完成する時期でもあり、正しい食習慣を身につけることが大切になってきます

近年は核家族化や共働きなどの時代背景もあり、子どもが小学生になると両親ともに家を空ける時間が多く、家族間の生活時間にズレが生じている家も多くあります。外食や調理食品を利用する機会も増えることから、子どもの食と健康に関する基礎的な知識不足、食に対する関心の薄れ、食事マナーの乱れなどが指摘されるとともに、偏った食事による肥満や小児生活習慣病の増加等が懸念されています。

このような事態を防ぐために、簡単な買い物や調理など小さい頃からお手伝いをさせて、食に関する興味を引き出させてあげるとよいでしょう。子どもに食べ物に関する基礎知識を学ぶ機会を与えることがポイントです。

小学校でも栄養教諭による「食育」はなされているとは思いますが、一番は家庭です。買い物に一緒に行くことで、並んでいる野菜や果物、お肉、お魚など、たくさんの食材を目にし、一緒に調理することで、それらの食材がどう変化していくのかを見ることができます。

食卓では、今日の学校での出来事などはもちろんのこと、「給食では何を食べてきたの?」と食に関しても触れてみてください。

食卓では、今日の学校での出来事などはもちろんのこと、「給食では何を食べてきたの?」と食に関しても触れてみてください。

今は栄養バランスがとても考えられた給食が出されており、スープ1つにおいてもたくさんの野菜が入っています。子どもにとっては、何気なくおいしく食べているだけのことが多いので、「スープには何が入っていたの?」など問いかけることで、食材に関心を持ってさらに楽しく給食の時間を過ごすことができます。

そしていま大人の朝食欠食も問題となっていますが、これは学童・生徒期から継続しているものであると言われています。

朝食をとらないと、体温が上がりにくくなるため、午前中の活動が不活発になります。また、糖を必要とする脳がエネルギー不足で働きが鈍くなり、記憶力や集中力が低下、さらに創造力 も劣るので、勉強に支障がでてきます。

も劣るので、勉強に支障がでてきます。

朝食をきちんと食べて学校へ行くという習慣を身につけさせることが大事です。

早寝・早起き・朝ごはん!

このことについては、6月の「歯と口の健康週間」で子どもたちへの健康クイズとしてその大切さについて、理解を深めてもらいました。

寝ること・食べること・活動することは密接に関連しているということを忘れてはいけません。

また小学校低学年のこの時期は、歯が乳歯から永久歯へと生え変わり、将来の口腔の形態と機能が完成していく頃でもあり、”歯と口の役割”と”噛むことの大切さ”を知るための重要な時期です。

食事やおやつに噛み応えのあるもの、食物繊維の多いものを取り入れましょう。よく噛むことで、顎の運動が刺激となって脳に伝わり、脳の働きも活性化してくれます。

乳歯の一番奥に「6歳臼歯」と呼ばれる歯が生えてくるのもこの時期。

乳歯の一番奥に「6歳臼歯」と呼ばれる歯が生えてくるのもこの時期。

6歳臼歯は噛む力が強く、歯並びの基本となる歯ですが、一番奥にあり歯の高さが低いため、虫歯になりやすい箇所です。

仕上げ磨きをしてあげて、これから生涯使っていく大切な永久歯を虫歯から守ってあげましょう。

歯周病治療を体験して!

こんにちは、江南市すぎもと歯科・管理栄養士の道家です。

最近朝晩めっきり涼しくなり、過ごしやすくなってきましたね。秋の虫の鳴き声も聞こえてきて、季節の変わり目を感じます。日中との気温差が激しいので、どうぞみなさん体調管理には気をつけて下さい。

さて私は、すぎもと歯科・歯科衛生士の林さんが歯周基本治療の講習を受けることになり、そのモデルとして歯周病のケアをしていただいてきました。

先日院内ミーティングの中で、林さんが症例発表・セミナー報告としてスタッフ全員の前で、その成果を発表されました。

自分への口腔ケア・歯周病治療の過程がスライドや口腔写真によって分かりやすくまとめられていて、改めて ちょっと意識して歯磨きを頑張ることで、こんな短期間に口腔内が改善するんだと驚きました。

歯並びが悪い私は磨きにくい場所や、歯石がよくたまってしまう箇所などわかっていたつもりでしたが、意外な場所に汚れがたまっていたり、それがなぜたまるのかなども教えていただいて、歯の磨き方を見直すことができました。

親知らずが少しだけ顔を出している奥の歯も、磨き残しになりがちということで、先が細くなっているワンタフトブラシを使用することを薦めて下さり、歯の形状に合わせて歯ブラシを変えるということに、驚きを覚えつつ、こうした細かなケアが大事なんだとわかりました。

親知らずが少しだけ顔を出している奥の歯も、磨き残しになりがちということで、先が細くなっているワンタフトブラシを使用することを薦めて下さり、歯の形状に合わせて歯ブラシを変えるということに、驚きを覚えつつ、こうした細かなケアが大事なんだとわかりました。

フロスにおいては、私の勝手なイメージで、痛いのでは?とか、歯と歯の間に隙間ができてしまうのでは?とか、糸をおしこむから余計に汚れが中に入ってしまわないかな?など思っていましたが、全く違うことがわかりました。

使い方も丁寧に教えて下さいましたが、初めは慣れず、鏡を見ても上手にできないことを伝えると、家族にやってみるといいというアドバイスをいただき、主人の口で練習しました。コツをつかんだ私は、自分の口でも上手にできるようになり、汚れがフロスについてくるのを見ては、フロスを通すことが楽しくなってきました。

さらに口腔内の写真を見ながら、脱灰が起こっている歯があり、エナメル質が薄くなってきているところがあるので、MIペーストという磨き粉を使って補強していくとよいと言われました。

自分の歯がそんな風になっていたなんて知る由もありませんでしたので、そんなものがあるのか!と早速ミント味のものを購入し使っています。まだ変化はわかりませんが、目に見えないところで確実に良くなっているのだろうと信じてこれからも使っていこうと思います。

カビ菌を減らすぺリオバスターも夜使っているので、気になる歯周病の進行も防げているのではないかと思います。

自分の口の中に歯周病菌がいて、歯茎がちょっと下がりつつあると知った時から自分の口腔内に関心を持つようになりました。どこも痛くなくても病状が進んでいくのが歯周病です。

自分は大丈夫と思わずに、今どんな状態なのかを知ることが大事だということを、是非皆さんにはお伝えしたいです。

林さんは私の口腔内を見て、どうしたら良くなるか本当に色々なアドバイスをして下さいました。

そして素人ながらの些細な疑問や悩みなどをちゃんと受け止め、丁寧に説明・指導して下さいました。おかげで自分の歯だけでなく、家族の口腔内にも関心を持て、家族で検診に行くことの重要性も認識できました。

メンテナンスをしてもらった直後は、きれいにすっきりとした状態を保とうと頑張るのですが、そのうちその気持ちも薄れてきてしまいがちです。

3ヶ月に1回歯科衛生士によるメンテナンスを受けることでモチベーションが保たれるので、ぜひ私もこれからメンテナンスをしてもらいつつ自分でもケアを頑張ろうと思います。

そして通われている皆さんにも、どんな些細なことでも何か不安なこと、悩みや疑問点などあれば遠慮したり、恥ずかしいと思わずに歯科衛生士に安心して相談してほしいと思いました。

ハブラシの正しい持ち運び方

皆さんこんにちは!江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の味藤です。

昼間は残暑が厳しいものの、朝夕は少し涼しくなり、夏も終わりに近づいているなと実感しています。

さて以前「自宅での歯ブラシの保管方法」についてお伝えしました。

今回は「歯ブラシの持ち運び方」についてお伝えします!

皆さんは仕事場や学校、旅行先などにMy歯ブラシを持っていってますか?

その際 歯ブラシをどんな入れ物に入れていますか??

重要になるのは歯ブラシの乾燥です!

衛生状態の良い状態をキープするには、普段のお手入れが大切ですが、持ち運びの際の保管状況も大切になってきます。

水に濡れた歯ブラシを通気性の悪い場所に保管しておくと、細菌が増殖してしまいます。

まず流水下で歯ブラシの汚れを良く落とし、水気をしっかり切ります。ティッシュなどで拭き取るとより良いですね!

そして、できればその後 乾燥させてからケースに入れるようにしましょう!

ケースもジッパーのついたものですと通気性が悪く、水分が原因で菌が繁殖しやすくなってしまいます。

ですから、密閉されない通気性を良くするために、小さくても穴が開いている歯ブラシケースがおすすめです。

ですが通気性の良いケースを購入したからといっても、カバンの中に入れっぱなしにしておくのはおすすめできません。

完全に乾燥できなかったり汚れが残ったりすると雑菌が繁殖し、不衛生なブラシから逆にお口の中にトラブルを引き起こす可能性があります。

完全に乾燥できなかったり汚れが残ったりすると雑菌が繁殖し、不衛生なブラシから逆にお口の中にトラブルを引き起こす可能性があります。

手入れがしやすい、乾かしやすいということも大事なポイントになってきますね。

パカッと大きく開くことのできるタイプは、洗いやすく水分の乾きも早いと思いますのでおすすめです。

大きさも大事です、歯ブラシの毛先が曲がったり潰れたりしないものを選びましょう!

歯ブラシカバーをつけるなどするのもいいですね!カバーをするときも、乾燥させてからするようにして下さいね!

定期的に歯ブラシも交換し、ケースもこまめにお手入れして、いつも清潔な歯ブラシを持ち歩くようにしましょう!

★そして、清潔な歯ブラシで 食べたらすぐ・気になればいつでもどこでも歯磨きをするという習慣をつけましょう。

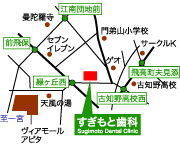

〒483-8334 愛知県江南市前飛保町緑ヶ丘290

院長 : 杉本 英之

初めての方、急患は予約外でも受けていますが

歯科医師・スタッフの都合もありますので必ず

お電話の上ご来院ください

| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 9:00~12:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / |

| 午後 | 3:00~6:30 | ● | ● | ● | / | ● | ▲ | / |

/休診日 木曜・日曜・祝日

▲土曜日の午後は2:00~4:30