電動ブラシって本当にいいの?

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本(ま)です。

爽やかな五月晴れの空に、こいのぼりが気持ちよさそうに泳いでいますね![]() 一年のうちで最も過ごしやすい季節ではないでしょうか。

一年のうちで最も過ごしやすい季節ではないでしょうか。

さて、患者さんから「電動歯ブラシはどうですか?」という質問をよくいただきます。

現在は多くの種類の電動歯ブラシが販売されていますので、興味を持たれる方も多くいらっしゃるかと思います。

では、電動歯ブラシと手磨き![]() では、どういう違いがあるのでしょうか。

では、どういう違いがあるのでしょうか。

★電動歯ブラシのメリットとしては

●ブラッシング時間が短くて済む

●高速回転するので、歯の表面がツルツルになる

●手に不自由があっても比較的上手に磨くことができる

★手磨きでのメリット

★手磨きでのメリット

●色々なタイプの毛先や持ち手、大きさがあり、今の口腔内の状態に合わせたブラシを沢山の中から選ぶことができる

●歯や歯肉を傷めずに優しく磨くことができる

などがあります。

当然のことですが上手に正しく使っていただければ・・という前提ですが!

どんなに高価な電動ブラシでも、きちんと歯面に当たっていなければ汚れはとれませんし、逆に、歯の表面を強く磨き過ぎていたり、歯肉を傷つけていたりしては逆効果です。歯ブラシは歯の形に合わせて、1本ずつ細かく丁寧に動かすことで、きれいに磨くことができます。

電動・手磨き、それぞれの良いとこ取りをして、上手に使い分けていただくのが理想だと思います。

しかし、電動ブラシは機種によって、機能・使い方などの違いがありますし、高価になりますので「手でやるより簡単そうだから・・」と安易に使い始めるのは、あまりお勧めできません。

まずは正しい手磨きをしっかりと身につけてから、自分に合った機種を選び、正しくお使いいただけたらと思います。

また、どちらにしても歯ブラシだけでは100%汚れは落ちないので、補助清掃用具として、歯間ブラシやフロスも使っていただくこと、そして定期検診で歯科衛生士によるプロフェッショナルケアも受けてくださいね

また、どちらにしても歯ブラシだけでは100%汚れは落ちないので、補助清掃用具として、歯間ブラシやフロスも使っていただくこと、そして定期検診で歯科衛生士によるプロフェッショナルケアも受けてくださいね![]()

患者様の思いをお聞きして・・

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の小酒井です。

先日『患者さんの心理ステップカウンセリング』というセミナーに参加させて頂き、多くの事を学んで参りましたのでご報告をさせて頂きます。

すぎもと歯科で初診の方を担当させて頂くようになってから4年、常に患者さんの立場となり考えられる歯科衛生士でいたいと頑張って参りましたが、どこかでまだ自信が持てずにいました。

すぎもと歯科で初診の方を担当させて頂くようになってから4年、常に患者さんの立場となり考えられる歯科衛生士でいたいと頑張って参りましたが、どこかでまだ自信が持てずにいました。

そんな時に参加した今回のセミナーで、『初診カウンセリング=正しい歯科知識を説明する』ことではなく『初診カウンセリング=患者さんの思いを聞くこと

まずは初診カウンセリングで、患者さんの生活パターンやお仕事の環境、ご要望をお聞きして、一人ひとりの患者さんに合った流れをご提案する。これこそが安心して長く通って頂くために1番大切なことなのだと今回のセミナーを通じて学びました

今後も、すぎもと歯科へお越し頂いた患者さんに安心感をお届けできるよう、今回学んだ内容をスタッフ全員で共有して参りますので、何か不安に思っていることやご要望がございましたら、遠慮なくお申し付けくださいね。

大人のむし歯=根面う蝕!

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本(ま)です。

先日、当院衛生士2名で講習会に参加してきました。

そのなかで、患者の皆さまに合った、家でのセルフケアの提案やブラッシングのモチベーションアップのポイント等を教えて頂きました。

そして高齢化が進む日本で今、大人のう蝕が増えています。特に最近は40代後半からの女性を中心に「根面う蝕」が増えているという事でした。

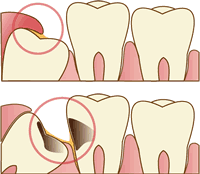

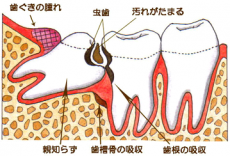

「根面う蝕」とは、歯の根元部分から虫歯になることをいいます。

俗に『おとな虫歯』という言い方もされます。

それは、加齢や歯周病によって歯肉がさがり根っこの部分が露出することによって、根面のむし歯ができやすくなるからです。

根面は柔らかい象牙質のため、エナメル質部分に比べてむし歯になりやすいのです

さらに、高齢になると、全身疾患が始まることで投薬などの影響もあり、唾液量が減少することも原因となっています。

また、歯の根元が露出してくることは、虫歯になりやすいだけではなく、冷たいものがしみる(知覚過敏)の原因にもなりますので注意が必要です。

「根面う蝕」の予防には、フッ素が有効です![]()

いろいろな歯磨剤がありますが、すぎもと歯科では 根面う蝕の予防にチェックアップルートケアをおすすめしています![]()

フッ素濃度が1500ppmと高いことがおすすめの理由です

これまで日本では配合フッ素濃度の上限は1000ppmに規制されていましたが、1500ppmを上限として配合された歯磨剤の販売が認められました。むし歯予防効果もアップしています。

商品棚にも用意してありますので、良かったら手に取ってごらん下さいね。

使い方などご質問があれば、なんでもお尋ねください。

歯の寿命を伸ばすには!

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。

4月18日はよい歯(は)の日です。

この時期は新年度(生活)が始まり、疲労が蓄積され生活習慣が乱れがちになります。この時期こそ歯の健康を守りましょうとの意味が込められているとか…。歯の健康を守るということで今回は歯の寿命についてお話しさせていただきます![]()

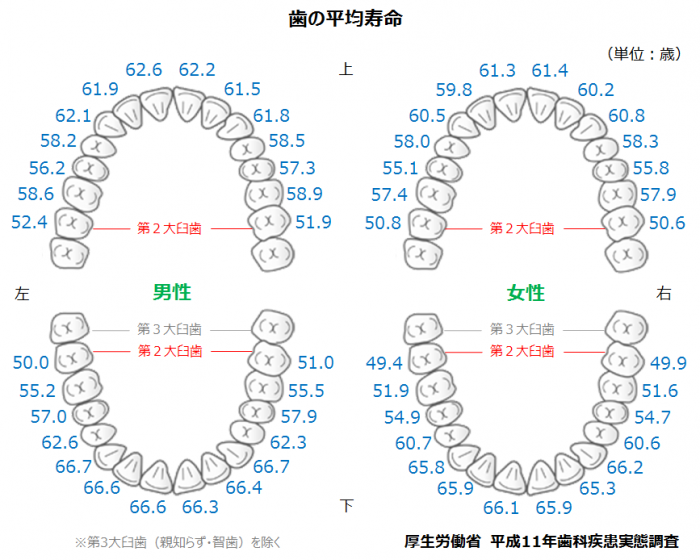

歯の寿命は日本人の平均寿命と比べて短く、特に奥歯は早く失われてしまいます。

こちらのイラストを見ていくと前歯と奥歯では最大16年もの差があります![]()

何故奥歯の寿命が短いのでしょうか?

それは磨きにくいとされている部分

![]()

![]() 歯の噛み合わせ

歯の噛み合わせ

![]()

![]() 奥歯の歯と歯の間

奥歯の歯と歯の間

![]()

![]() 奥歯の裏側

奥歯の裏側

に関係しているからです。

磨き残しの出やすい部分は、定期検診でチェックを受けましょう!

また平均寿命は男性より女性のほうが6~7年長いのですが、歯の平均寿命は実は女性のほうが短いのです。それは、女性ホルモンの増減が歯に大きく影響しているためです。

●女性ホルモンが過剰になると![]() ・・・・

・・・・

妊娠中は女性ホルモンが増え、免疫力が不安定になり妊娠性歯肉炎を起こしやすい。

●逆に減少すると![]() ・・・・

・・・・

更年期以降女性ホルモンの分泌が減少すると唾液の分泌は減っていきます。唾液はむし歯から守る役割ももっています。

唾液量を増やしセルフケアにもチカラを入れて歯の健康を守りましょう![]()

歯磨き指導のポイント!

皆さんこんにちは!

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の花木です。

先日「口腔衛生指導の極意〜小児から高齢者まで〜」というセミナーに参加させていただきました。

講師は波多野映子先生です。

今回のセミナーでは、歯磨き指導の基本とポイント、声かけの仕方など、患者さんへ伝える際に大切なことを教えていただきました![]()

その中でも特に心掛けようと思ったことは、指導の際には

![]() 無理なく

無理なく

![]() 無駄なく

無駄なく

![]() 継続できる

継続できる

この3つを基本として行うということです。

歯磨きに限らず、何かを始める際には、最初から無理難題な目標を立ててしまっては上手いこと続きません。

一気に何段もの階段を登ろうとするのではなく、一段一段着実に上ることが成功への近道だと今回のセミナーで改めて気付かされました![]()

今回のセミナーで教わったことをこれからの仕事に生かし、たくさんの患者さんに笑顔になって頂けるよう、日々努力をしていきます

今回のセミナーで教わったことをこれからの仕事に生かし、たくさんの患者さんに笑顔になって頂けるよう、日々努力をしていきます

4月18日は「よい歯の日」です![]()

良い歯のためには、定期検診だけでなく皆さんの普段のセルフケアも大事なので、一緒に頑張っていきましょう(*^^*)

いつまでも白い歯で!

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の小酒井です。

春が来て、暖かい日が続いていますね。私の家の前にある桜並木も満開を迎えています![]()

さて、今年も2月10日から3月末までホワイトニングキャンペーンを行いました。

普段よりもお値打ちにできるこの機会に、多くの方にホワイトニングを体験して頂きました。

4月から新生活を迎える方、ずっと気になってはいたけれどなかなか始められなかった方など様々な方に体験して頂き、たくさんの笑顔を見られて私 達もとても嬉しく思います。歯が白くなると、笑顔にも自信が持てます。

達もとても嬉しく思います。歯が白くなると、笑顔にも自信が持てます。

ホワイトニングってずっと効果が続くの?と心配に思っていらっしゃる方もみえるかもしれませんが、ホワイトニング後も半年に一回など、ご自身のペースで定期的に行って頂くことで白さは維持できます![]()

歯ブラシの取替時期は・・?

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本(ま)です。

朝夕気温の変化が激しい季節ですね。体調を崩されてはいませんでしょうか?

今回は、先日来院されたAさん![]() のお話しをさせて頂きます。

のお話しをさせて頂きます。

Aさん![]() は、3ヶ月に1回の定期健診にお越し頂いている方で、毎回ご家庭での歯磨きもきちんとされている方です

は、3ヶ月に1回の定期健診にお越し頂いている方で、毎回ご家庭での歯磨きもきちんとされている方です![]() 。

。

しかし今回の検診では、いつもと違い口腔内にプラーク(歯垢)が多く付着しており、軽度の歯肉炎にもなっていました。

![]() 「最近お忙しかったですか?」

「最近お忙しかったですか?」 ![]() 『いいえ。』

『いいえ。』

![]() 「では、歯ブラシをいつもと違うものに変えられましたか?」

「では、歯ブラシをいつもと違うものに変えられましたか?」

![]() 『変えてはないんですが、家では電動歯ブラシを使っています。

『変えてはないんですが、家では電動歯ブラシを使っています。

実は、そろそろ毛先が開いてきたので、交換しようとしたのですが、お店に在庫がなくてしばらくそのままの歯ブラシで磨いていました。』

というお返事でした。

歯ブラシの毛は、真っ直ぐ直線で歯面に当たらなければ歯垢を落とす効果が少なくなります![]()

また、毛先が開くということは、毛先が曲がっているという事なので、歯垢に当たりにくく 汚れが落ちないだけでなく、逆に歯茎を傷つけてしまう恐れがあります。

磨き方は変わらずいつもどおりに磨いていても、使う歯ブラシによって、これほどまで口腔内に違いが出ることにとても驚きました。

皆さん、歯ブラシをよく見て毛先が開いていたり、弾力がなくなっていたら すぐ新しい歯ブラシと交換して下さいね![]()

取りかえ時期の目安は1ヶ月です![]()

毎月〇日!などと決めておかれるのもおすすめですヨ![]()

花粉症が歯周病の原因になる?

こんにちは 江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本です

3月に入りすっかり暖かく春めいてきましたね。

と同時に、花粉も飛び散るようになってきました![]() もうすでに鼻をムズムズさせている方もいらっしゃるのでは‥(;▽;)

もうすでに鼻をムズムズさせている方もいらっしゃるのでは‥(;▽;)

「花粉症」は、目のかゆみや鼻づまり・鼻水などの症状が主なものですが、歯周病とも大きく関係していることをご存知ですか?

「目」や「鼻」に関わる病気がなんでお口に関係あるの?と思われるかもしれませんが、花粉症の主な症状の鼻づまりや鼻水が問題を起こすのです![]() !

!

鼻が詰まってしまうと呼吸が苦しくなりますね。。。そこでどうするかというと鼻呼吸でなく「口呼吸」をすることになります。

いつもお口を少し開け、口呼吸をすることで お口の中の水分が蒸発しやすくなり、口の中はカラカラになってしまいます。

さらに花粉症のお薬を飲んだりすると、鼻水だけでなく首から上の水分が全部なくなるように感じたりしませんか?

実際に、口の中の水分つまり唾液の分泌が抑えられてしまうものがほとんどですので、お口の乾燥はますますひどくなってしまいます。

長い時間 乾燥状態になると、お口の中では細菌が繁殖しやすくなり、口腔状態が悪化してしまいます。

長い時間 乾燥状態になると、お口の中では細菌が繁殖しやすくなり、口腔状態が悪化してしまいます。

唾液による自浄作用も働かなくなるため、歯垢・プラークがつきやすくなり、そんな状態の中で、歯磨きをおろそかにしているとすぐに歯肉炎を起こしてきます。

汚れはどんどん溜まって、やがて固い歯石になってしまいます。

更にこれを放置すれば、歯茎からの出血・腫れ・痛み・口臭などの症状がすすみ、歯周病へと進行していってしまいます。

花粉症自体は、時期がくれば自然に治ることがほとんどですが、歯周病はそうはいきません!

花粉症から歯周病にならないために、特に気をつけていただきたいことは!

●歯磨きをいつも以上に念入りにする!

●こまめに水分をとる!

●唾液を出す工夫をする!

(キシリトール100%ガムを噛むなどがおすすめです。ミントのタブレットもありますので舐めるのもスゥ-としますよ)

花粉症の方は、お口を乾かさない工夫![]() 出来ることからやってみてくださいね

出来ることからやってみてくださいね![]()

さらに、歯周病と乳がんとの関連も発表されています、詳しくは「すぎもと歯科 歯周病サイト・健康なお口のために!」の記事をご覧下さい。

唇を荒れ・ヒビ割れから守るには?

みなさんこんにちは(^_^)

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。

まだまだ寒い日が続きますね。

まだまだ寒い日が続きますね。

そんなこの時期は唇がカサカサになったり、ヒビ割れしたり、皮が剥けて血が出ることもありますよね…

唇は角質層がとても薄く繊細な部分といわれています。

また皮脂腺や汗腺がないため潤いを保つことができません。

そのため空気が乾燥する冬場に唇も荒れがちになります。![]()

しかしながら、空気の乾燥だけが原因ではありません![]()

![]() 唇を舐める癖がある

唇を舐める癖がある

ついやりがちな行動ではありますが、唾液が蒸発する時に一緒に唇の水分までも奪ってしまうので余計に乾燥してしまうのです

![]() 口呼吸をしている

口呼吸をしている

呼吸の際に空気が常に唇に触れる状態になるため乾燥しやすくなります![]()

![]() 汚れや摩擦による刺激

汚れや摩擦による刺激

香辛料のを使った刺激の強い食べ物や落としきれなかったメイクが付着した状態が続くことで唇の荒れにつながります

![]() 水分不足

水分不足

夏に比べ水分を意識して摂ることが少なくなりましたね。こまめに水分を摂取し体内の水分量を減らさないようにしましょう![]()

![]() ビタミン不足

ビタミン不足

ビタミンB群が不足すると肌や粘膜が弱くなります。

ビタミンB2は目や皮膚、口の中の粘膜を守ってくれます。うなぎや卵、納豆![]() 、のり

、のり![]() 、レバーなどに多く含まれています。

、レバーなどに多く含まれています。

など・・・癖や食生活の乱れも唇![]() の荒れに大きく関係しています。

の荒れに大きく関係しています。

ぜひ、お口の中の健康だけでなく乾燥知らずのふっくら唇も目指しましょう![]()

![]()

指しゃぶりをどう止めさせる?

みなさん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。

すぎもと歯科に通ってくださる保護者の方々や身近な人から指しゃぶりについて質問をうけましたので、今回は指しゃぶりについてお話します。

すぎもと歯科に通ってくださる保護者の方々や身近な人から指しゃぶりについて質問をうけましたので、今回は指しゃぶりについてお話します。

指しゃぶりはだいたい生後2、3ヶ月頃から起こり始めます。

指しゃぶりをするということは、口と指という鋭い部分を刺激し合って、その後の運動機能や感覚機能を発達させる役割があります。

しかしながら良いことばかりではなく、年齢が高くなると歯並びにとても関係していきます。

上の前歯が出てしまう、いわゆる出っ歯の状態や開口といって 噛み合わせても前歯が全く接触せず開いた状態になってしまうこともあります。

見た目もさることながら、食べ物をしっかり噛むことができなかったり、飲み込めなかったり、また発音が悪くなるという弊害が出てきます。

![]() 指しゃぶりの原因としては不安や緊張、退屈の解消といわれています。

指しゃぶりの原因としては不安や緊張、退屈の解消といわれています。

ではどのように対応すれば良いのでしょうか?

●1〜2歳

ダメだよ、やめなさいといっても難しい年齢です。また、やめても すぐに戻ってやってしまうことも多い時期です。

けれど、2歳ごろまでの指しゃぶりは生理的なもので、そのままさせておいても問題ありません。

●3歳

保護者の方の言葉が少しずつ理解できるようになってきます。優しく声かけをしてやめる方向へ誘導していきましょう。

この時期からお友達や先生など保護者以外のひとたちとたくさん触れ合うので社会性が育っていきます。

遊びに夢中になり、いつのまにかしなくなることが多い時期です。

●4歳

言い聞かせたことをさらによく理解できるようになります。永久歯の歯並びに影響が出ないためには、4歳までに卒業するのが望ましいとされています。

![]() やめさせる方法は?

やめさせる方法は?

●優しく言い聞かせる

保護者の方のお話を理解できる年頃であれば、やめたほうがいい理由もお話してください。

●期限を決める

◯歳までにやめようね‥年中さんになるまでやめようね‥など期限を決め本人に伝えていきましょう。

●絵本を読み聞かせる

指しゃぶりについての絵本がありますので、読み聞かせが日課であれば是非1冊どうぞ。

●指しゃぶりをする時間ないほど遊ばせる

●寝るときに吸うのであれば、寝るまで手をつないであげましょう

優しく根気よく、いろんな方法を試してみて下さい。

心配なこと、気になることなどございましたら医師、歯科衛生士にご相談くださいね。

親知らずは抜いたほうが良い?

皆さんこんにちは!

江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の花木です。

先日歯磨きをした後、自分の口の中である変化に気が付きました(°д°)

親知らずが生えてきたのです![]()

「親知らず」とは第三大臼歯のことをいい、真ん中から数えて8番目の奥歯になります。

親知らずが生えてくるのは、一般的には18~22歳頃で、まれに30・40歳頃に生えてくることもあります。

そんな親知らずは生えてくると、虫歯でもないのに痛むことがあります。

その理由の一つとして、歯の周りに汚れが溜まっていたりすると、細菌感染により炎症を起こし「智歯周囲炎」になることがあります。

こうなると、口が開かなくなったり、熱が出たりして痛むようになります。

現代の人の顎の骨は進化して小さくなってきているにも関わらず、歯の大きさは昔とあまり変わっていません。

そのため、親知らずは出てきたくてもスペースが狭く、正常には出てこない場合が多いのです。

一部分だけ頭を出しているだけであったり、斜めに傾いて出ていたり、顎の中で水平になったままのこともあります。

このような状態になると、虫歯・智歯周囲炎・歯並びの悪化・顎関節症の原因となります。

本来、歯はなるべく抜かずに残したいものですが、親知らずに関しては残しておいて悪い事はあっても、良い事は何もありません。

本来、歯はなるべく抜かずに残したいものですが、親知らずに関しては残しておいて悪い事はあっても、良い事は何もありません。

ただし、上下とも正常に出ていて綺麗に噛み合っていれば無理に抜かなくても大丈夫です!

私も今はまだ上の親知らずが生えてきた状態で、他の親知らずは埋まったままなので、今後も様子をみていこうと思います。

ホワイトニングをしてみませんか!

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の小酒井です。

すぎもと歯科では、『ホームホワイトニング![]() 』を行っています。

』を行っています。

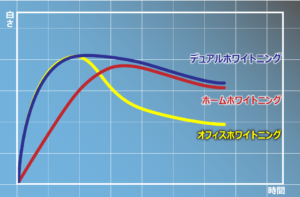

ホワイトニングには『オフィスホワイトニング』と『ホームホワイトニング』とがあります。

これらの違いについて少しお話し致します。

★オフィスホワイトニングは歯科医院で行うもので、歯の表面に専用のホワイトニング剤を塗り、光を当てて白くする方法です。

光を当てることで反応が早まり、短時間で歯を白くすることができます。

但し、その分後戻りが早かったり、白さに不自然さが残るなどの欠点があります。

★ホームホワイトニングは、自宅で手軽に行うホワイトニングです。

オフィスホワイトニングのように高濃度の薬剤は使いませんので即効性はありませんが(早ければ1週間・・2週間位でほとんどの方は白さを実感されています)その分、歯へのダメージも少なく、ゆっくりと時間をかけて得られる白さは透明感のある、自然な色調になります。

いつでも何度でも、自分のペースでできるところも気に入られています。

後戻りもゆっくりでほとんど気になりません。

図からも分かるように、効果を出すまでに時間はかかりますが、最終的に白さを維持できるのは

図からも分かるように、効果を出すまでに時間はかかりますが、最終的に白さを維持できるのはホームホワイトニングとデュアルホワイトニングということです。

デュアルホワイトニングとは、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングの両方を行っていく方法ですが、それとさほど効果に変わりがないというのには驚かされます

定期検診のメリット ④⑤です

江南市すぎもと歯科・歯科衛生士都竹です。

定期検診を受ける5つのメリットについて、お話させていただいてきましたが、今回が最後の④⑤です!

![]() 生涯の医療費を抑えられる

生涯の医療費を抑えられる![]()

”定期検診に通うと医療費がかかる”と思う方も多いのですが、治療が必要な箇所を早期に発見できるため、痛みが出たり・症状が進行してからの場合よりも、治療も簡単で費用も安くすむ場合が多いのです。

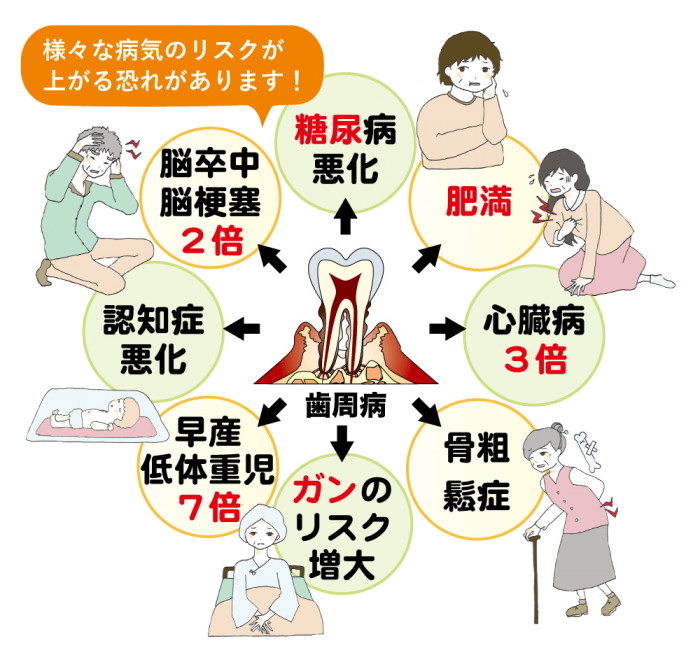

さらに、お口の健康が体全身の病気の予防にもつながるため、医療費も抑えられるのです![]()

![]() お口の健康が全身の健康につながる

お口の健康が全身の健康につながる![]()

近年の研究で歯の健康は全身の健康と関連することが分かってきています。例えば、むし歯菌や歯周病菌が血管の中に入り込み、血流に乗って心臓や脳の血管を詰まらせる原因になる場合もあります。

定期検診で衛生的なお口の環境を整えることが全身の健康につながります。

4回に渡ってお届けしました 定期検診を受けるメリット お分かりいただけましたでしょうか?

『健康の入り口』とも言われるお口をいつも清潔にして、いつまでも自分の歯で食べたいものを何でも美味しく食べられるよう、定期検診を受けましょう!

定期検診のメリット その③

江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の都竹です。

今年も早くも2月、寒さはまだまだこれからが本番のようですが、暦の上だけでも”春”ときくと何か嬉しい気分になります。

さて、定期検診を受けるメリット今回は③についてにお話させていただいています。

![]() 「悪くなってから治療‥」は歯の寿命を短くする

「悪くなってから治療‥」は歯の寿命を短くする![]()

”歯科の定期検診を受けている”という方も随分と多くなってきましたが、歯に不具合を感じるようになってから、やっと治療に行くという方も残念ながらまだ多いようです。

しかし”悪くなってから治療・・・”を繰り返していては、歯の寿命は短くなるばかりです。

歯は1度失ってしまったら、再び元に戻ることはありません。

定期検診を受けることで歯を長持ちさせ、お口の健康を維持することは、将来の体の健康面、費用面などにも大変良い影響をもたらします![]()

定期検診のメリット その①②

今回からは前回お伝えしました『定期検診を受ける5つのメリット』

その1つ1つについて、詳しくお話させていただきたいと思います。

まず①②についてです![]()

![]() 脳の活性化につながる

脳の活性化につながる

”噛む”という刺激は脳に伝わります。

歯を多く失うと噛む力が弱くなり、老人性認知症を発症するリスクが高くなるということがわかっています。

歯をできる限り残すことは将来の生活に大きく影響します。

![]() 噛む力を維持できる

噛む力を維持できる

噛む力は歯を1本失っただけでも、低下していきます。

噛む力が弱くなるとスポーツや力仕事をするときなどに、十分な力を発揮することができなくなってしまいます。

![]() しっかりと噛むことのできる「歯」を維持するために、定期検診は不可欠です!

しっかりと噛むことのできる「歯」を維持するために、定期検診は不可欠です!

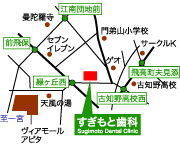

〒483-8334 愛知県江南市前飛保町緑ヶ丘290

院長 : 杉本 英之

初めての方、急患は予約外でも受けていますが

歯科医師・スタッフの都合もありますので必ず

お電話の上ご来院ください

| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 9:00~12:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / |

| 午後 | 3:00~6:30 | ● | ● | ● | / | ● | ▲ | / |

/休診日 木曜・日曜・祝日

▲土曜日の午後は2:00~4:30