-

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

正しく「鼻呼吸」をしましょう!

皆さんこんにちは! 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口育士の森です! 12月に入り一気に冷え込み、冬を感じます。 体調を崩しやすいこの時期はお口を清潔に保ち、風邪やインフルエンザなどを予防していきましょう!! 現在、お口 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

歯根膜って知ってますか?

-

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

歯科栄養士[実践編]を学んで

皆さん、こんにちは! 江南市すぎもと歯科の歯科助手・管理栄養士の佐久間です♪ 今回、歯科栄養士養成スクールの『実践編』におけるすべてのセミナーが無事に終了しました。 セミナーを受講させていただいた中で特に印象的だったこ […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

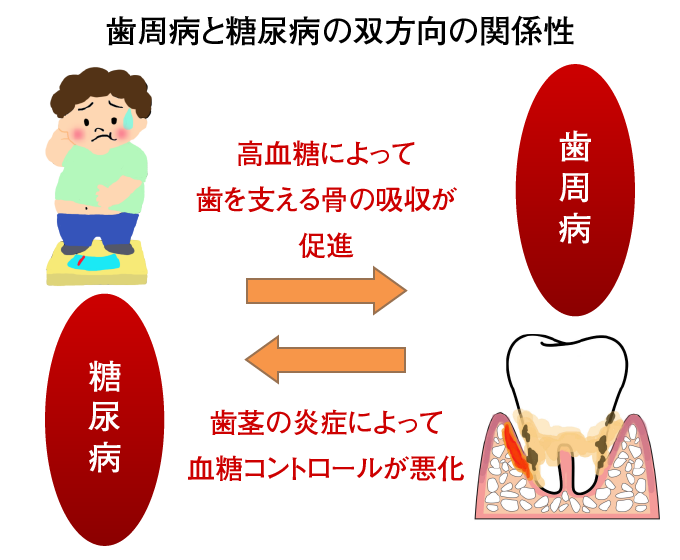

糖尿病と歯周病の深い関係

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 毎年11月14日は世界糖尿病デーです! 日本全国のさまざまな施設でシンボルカラーのブルーにライトアップされるので、おでかけの際は探してみてくださいね。 さて […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

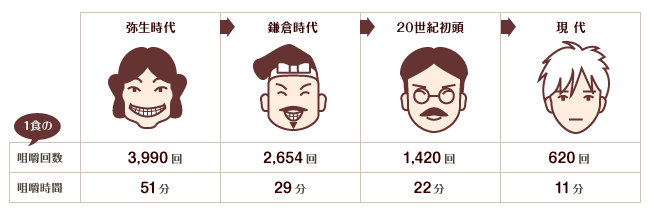

11月8日は「いい歯の日」!

皆さんこんにちは! 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口育士の森です!! さて皆さん11月8日は何の日かご存知でしょうか? 正解は,語呂合わせで 「いい(11)歯(8)」の日です★ 「いつまでも美味しく、そして楽しく食事を […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

気圧と歯の痛みの関係性!

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 11月になり、ようやく過ごしやすい日々が訪れてきましたね。 しかし雨が連日続いているので、頭痛や関節痛に悩まされている方もいらっしゃるのではないでしょうか? […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

歯科栄養士養成セミナー実践編

皆さん、こんにちは! 江南市すぎもと歯科の歯科助手・管理栄養士の佐久間です♪ 私は今、歯科医院で活躍する歯科栄養士を育成するスクールを受講させていただいています。 今回は、歯科栄養士養成スクールの『実践編』へと進んでい […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

むし歯のリスク3大ポイント!

江南市すぎもと歯科です。 すっかり秋の気配も濃くなり、日中と朝夕の寒暖差に体調を崩しやすくなってます。体調管理に気をつけてお過ごしくださいね。 -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

食欲の秋を楽しむために!

皆さん、こんにちは! 江南市すぎもと歯科の歯科助手・管理栄養士の佐久間です。 9月も終盤に入り、もうすぐ10月と秋の季節が始まりますね。 秋と言えば、多くの食材が旬を迎え、美味しい季節となります。夏の暑さが和らぐことで食 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

定期健診で歯と神経を守ろう!

-

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

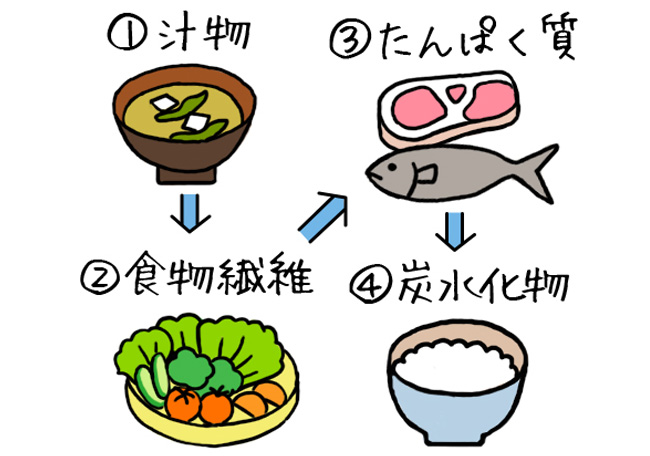

朝食はなぜ大事!必要な栄養素

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口栄士の戸谷です。 地震や台風が他の地域であり、備えよ常に!の心構えで備蓄している物を見直してみました。 期限がギリギリなものがあったりと、定期的に見直す必要があるなと感じまし […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

永久歯と乳歯の違い は何?

こんにちは 江南市すぎもと歯科です 暑い夏も朝晩は少しずつ秋の気配が近づいてきてましたが 9月になっても厳しい残暑がありそうですね... 今日は永久歯と乳歯についてです 大人の歯と子どもの歯という認識はあると思いますが、 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

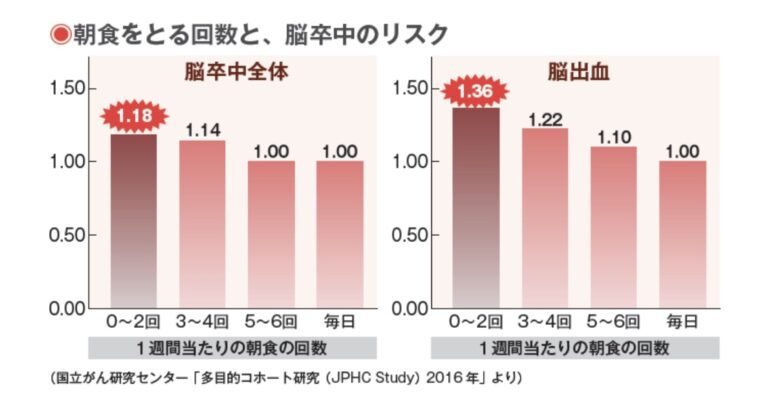

朝食抜きがひき起こす健康リスク!

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口栄士の戸谷です。 猛暑の日々で皆さん夏バテしていませんか? 今日はお子さんだけでなく大人にも大切な朝食についてお話します。 朝はぎりぎりまだ寝ていて、朝食はとらずに出かけると […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

手足口病の流行に注意!

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 毎日全国で猛暑というニュースや時折ゲリラ豪雨になったりと天気が安定しませんね。 変動する天気に身体が慣れず体調を崩されていませんか? 現在、熱中症の疑いで診 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

お口からの健康のために

こんにちは。江南市すぎもと歯科の歯科助手・栄養士の水野です! 全4回にわたる「歯科栄養士」になるための養成スクールが先月終了しました! 第3回では「カウンセリングの基礎」について学びました! 小さいお子さんに対する言葉の […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

ペットボトル症候群にも注意!

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口育士・口栄士の戸谷です。 暑い夏、近年増加の熱中症対策の予防の為にも十分な水分補給はとても重要なことですね。 前回のブログ、夏の飲み物の糖分量に注意!と関連し、今回は […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

夏☆飲み物の糖分量に注意!

皆さんこんにちは! 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士・口育士の森です!! 日差しが強く気温の高い日が続いていますね。テレビなどでも熱中症予防のために水分補給を!と呼びかけられています。 水分補給が大事なこの時期だからこそ、 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

自覚がないまま進行する歯周病

[…] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

歯と口の健康クイズ*回答解説

皆さん、こんにちは!江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です! すぎもと歯科では6/1から6/10まで『歯と口の健康週間』のイベントを開催し、来院された皆さまにお口の健康に関するクイズに挑戦していただきました。 今回は問 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

歯科栄養士をめざして!

こんにちは。江南市すぎもと歯科の歯科助手・管理栄養士の佐久間です! 私は今「歯科栄養士」になるべく、養成スクールを受講させていただいています。 4回にわたるセミナーの内、2回が終了いたしました。 第1回では、「ドクターや […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

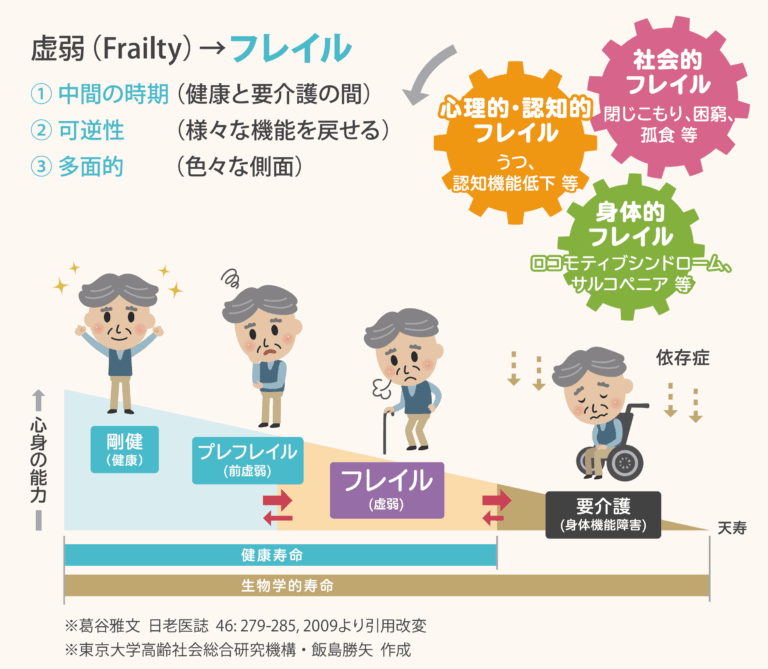

健康なお口は5月病予防にも!

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 新生活がスタートしたと思ったら、もう5月半ばとなりました。多くの方が新しい環境に慣れてきたのではないでしょうか。 はりきって毎日を過ごしているうちは、からだ […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

グラグラ乳歯の対処法

-

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

歯は鉄より硬いってホント!

-

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

花粉症で歯が痛む?・・

皆さん、こんにちは。 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。暖かくなり、桜の開花予想日にも近づいたかと思えば、時折冷たい強い風が吹きつけ、服装にも悩む時期ですね。 そんな春とともに、『花粉症』に悩まれる方も多いのでは […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

仮歯の放置は後悔します!

-

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

歯石は単なる汚れにあらず!

-

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

毎月22日は禁煙の日!

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 秋がなく、いきなり冬が訪れ皆さん体調は崩されていませんか? 11月は口腔がん予防啓発月間です、 今日は、生活習慣のなかで予防できる【たばこ】についてお話しし […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

11月8日は「いい歯の日」です

皆さんこんにちは!江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の高野です。 寒暖差の激しい日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。 11月8日は語呂合わせで「いい歯の日」です! すぎもと歯科ではご来院の皆さんにキシリトール100% […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

11月は口腔がん予防啓発月間

こんにちは、江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本です! 11月は、「口腔がん」予防啓発月間です。 以前に比べ多くの方に認知されつつある「口腔がん」ですが、罹患者数・死亡者数は、益々の増加傾向です。 1975年→201 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

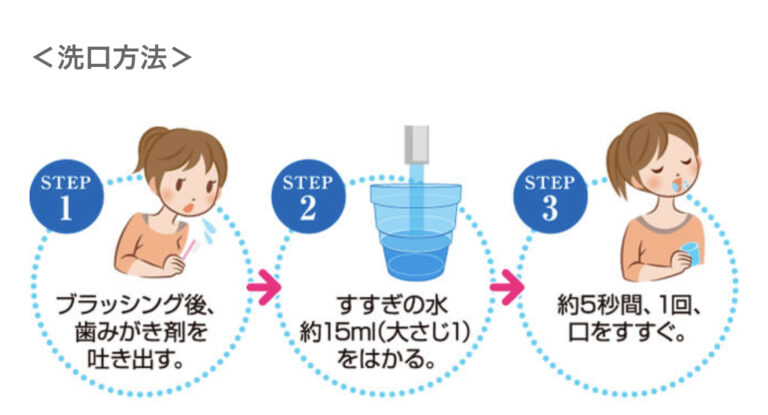

「根面う蝕」を予防するには!

こんにちは。 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 朝晩の気温がグッと下がり、体調を崩していませんか? 服の選択が難しいですが、一枚上着をもって対策し、手洗い、うがい、歯磨きをしていきましょう。 今回は根面う蝕を予 […]