-

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

歯に悪い食事とは・・

皆さん、こんにちは。 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 暑かった夏から、少しずつ秋めいて店先にも サンマや栗などが並ぶようになりましたね。 季節のものを摂取することは、味覚を育てることができるといいます。収穫の […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

8020達成おめでとう!

こんにちは 江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本です。 9月17日は「敬老の日」ですね。 すぎもと歯科では、敬老の日のイベントが始まっています。 高齢になっても豊かに元気に過ごしていただくために大切なことは「自分の歯で自 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

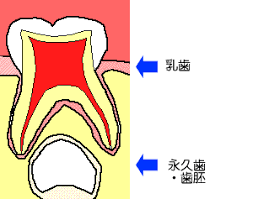

乳歯をむし歯から守ろう!

こんにちは!江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の山本です。 『歯』の大切さは分かっていても 『乳歯ってそのうち抜けて永久歯に生えかわるから、むし歯になっても問題ないんじゃないの』 と、思われる方もいらっしゃるようです。。。 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

夏祭り「衛生士の話」より

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 最近は本当に暑い日が続いていますね。水分補給だけでなく、なるべく涼しい場所で過ごして、暑い夏をのりきりましょう。 さて、先日すぎもと歯科では「夏祭り」を開催 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

上手な水分補給とは、

こんにちは、江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本です。 記録的な猛暑のなか、皆様いかがお過ごしですか? 熱中症で搬送された方もまた記録的な人数のようですね 熱中症予防には水分補給が大事ですが、水分補給と言うとスポーツドリ […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

健康クイズのW賞発表☆:*・

皆さん、こんにちは。 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 6月1日から9日まで開催した【歯と口の健康週間】では、多くの皆様に健康に関するクイズに参加して頂きました。 ありがとうございました! 今年の全問正解率は8 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

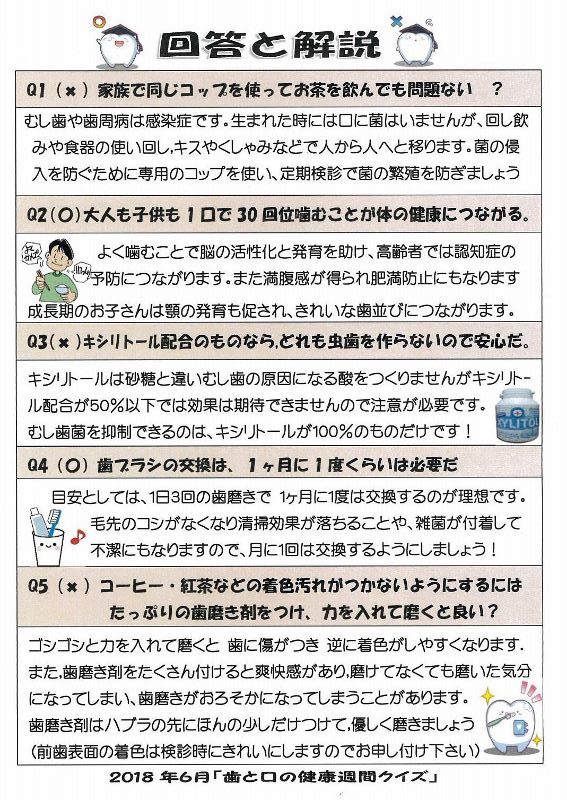

健康クイズ*回答と解説です

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の小酒井です。 すぎもと歯科では6月1日から9日まで『歯と口の健康週間』のイベントで、お口の健康に関するクイズを来院された皆様に挑戦して頂きました。 今回はクイズの回答と解 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

健康クイズ 今年の問題は?

皆さん初めまして! 江南市すぎもと歯科、新人衛生士の山本です。 とうとう梅雨入りですね、うっとうしい毎日になりますが、歯磨きはきちんとして、お口の中はいつも爽やかに過ごしましょうね! 9日(土)まで、すぎもと歯科では「歯 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

電動ブラシって本当にいいの?

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本(ま)です。 爽やかな五月晴れの空に、こいのぼりが気持ちよさそうに泳いでいますね一年のうちで最も過ごしやすい季節ではないでしょうか。 さて、患者さんから「電動歯ブラ […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

患者様の思いをお聞きして・・

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の小酒井です。 先日『患者さんの心理ステップカウンセリング』というセミナーに参加させて頂き、多くの事を学んで参りましたのでご報告をさせて頂きます。 すぎもと歯科で初診の方を […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

大人のむし歯=根面う蝕!

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本(ま)です。 先日、当院衛生士2名で講習会に参加してきました。 そのなかで、患者の皆さまに合った、家でのセルフケアの提案やブラッシングのモチベーションアップのポイント […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

歯磨き指導のポイント!

皆さんこんにちは! 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の花木です。 先日「口腔衛生指導の極意〜小児から高齢者まで〜」というセミナーに参加させていただきました。 講師は波多野映子先生です。 今回のセミナーでは、歯磨き指導の基本 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

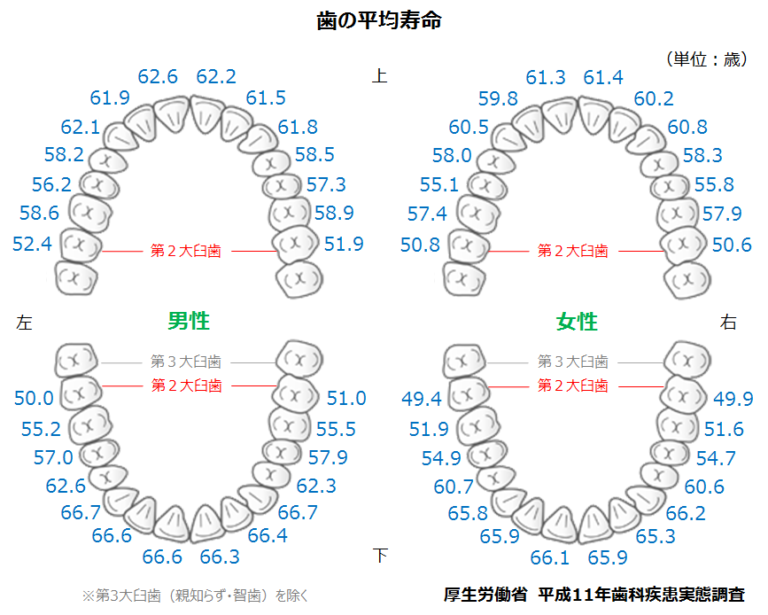

歯の寿命を伸ばすには!

こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 4月18日はよい歯(は)の日です。 この時期は新年度(生活)が始まり、疲労が蓄積され生活習慣が乱れがちになります。この時期こそ歯の健康を守りましょうとの意味が込めら […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

いつまでも白い歯で!

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の小酒井です。 春が来て、暖かい日が続いていますね。私の家の前にある桜並木も満開を迎えています さて、今年も2月10日から3月末までホワイトニングキャンペーンを行いました。 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

歯ブラシの取替時期は・・?

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本(ま)です。 朝夕気温の変化が激しい季節ですね。体調を崩されてはいませんでしょうか? 今回は、先日来院されたAさんのお話しをさせて頂きます。 Aさんは、3ヶ月に1回の […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

花粉症が歯周病の原因になる?

こんにちは 江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の杉本です 3月に入りすっかり暖かく春めいてきましたね。 と同時に、花粉も飛び散るようになってきましたもうすでに鼻をムズムズさせている方もいらっしゃるのでは‥(;▽;) 「花粉症 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

唇を荒れ・ヒビ割れから守るには?

みなさんこんにちは(^_^) 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 まだまだ寒い日が続きますね。 そんなこの時期は唇がカサカサになったり、ヒビ割れしたり、皮が剥けて血が出ることもありますよね… 唇は角質層がとても薄 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

指しゃぶりをどう止めさせる?

みなさん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 すぎもと歯科に通ってくださる保護者の方々や身近な人から指しゃぶりについて質問をうけましたので、今回は指しゃぶりについてお話します。 指しゃぶりはだいたい生 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

親知らずは抜いたほうが良い?

皆さんこんにちは! 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の花木です。 先日歯磨きをした後、自分の口の中である変化に気が付きました(°д°) 親知らずが生えてきたのです 「親知らず」とは第三大臼歯のことをいい、真ん中から数えて8 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

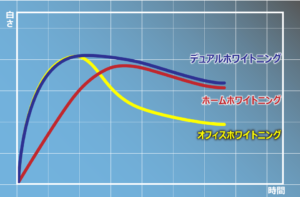

ホワイトニングをしてみませんか!

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の小酒井です。 すぎもと歯科では、『ホームホワイトニング』を行っています。 ホワイトニングには『オフィスホワイトニング』と『ホームホワイトニング』とがあります。 これらの違 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

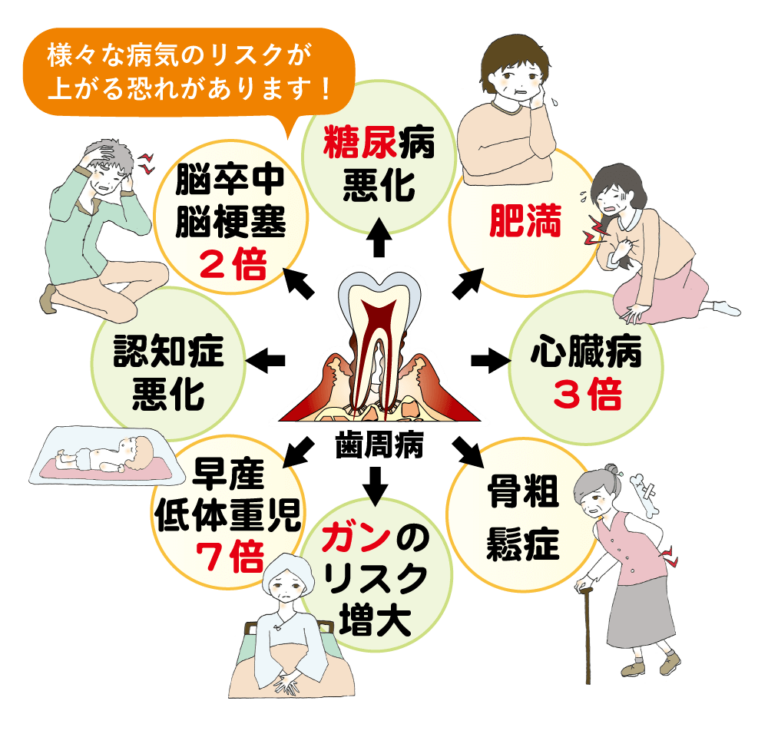

定期検診のメリット ④⑤です

江南市すぎもと歯科・歯科衛生士都竹です。 定期検診を受ける5つのメリットについて、お話させていただいてきましたが、今回が最後の④⑤です! 生涯の医療費を抑えられる ”定期検診に通うと医療費がかかる”と思う方も多いのです […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

定期検診のメリット その③

江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の都竹です。 今年も早くも2月、寒さはまだまだこれからが本番のようですが、暦の上だけでも”春”ときくと何か嬉しい気分になります。 さて、定期検診を受けるメリット今回は③についてにお話させて […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

定期検診を受ける5つのメリット!

こんにちは!すぎもと歯科・歯科衛生士の都竹です。 寒い日が続いておりますが皆さんはいかがお過ごしでしょうか? 寒いと外に出るのが億劫になり、定期検診もなかなか足が進まない、なんて事もありますよね。 特に気になる所も無いと […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

定期検診のメリット その①②

今回からは前回お伝えしました『定期検診を受ける5つのメリット』 その1つ1つについて、詳しくお話させていただきたいと思います。 まず①②についてです 脳の活性化につながる ”噛む”という刺激は脳に伝わります。 歯を多く […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

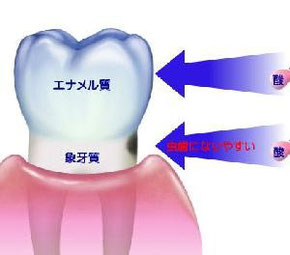

歯がしみる・・その原因は?

皆さんこんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の小酒井です。 今週は全国的にものすごく冷え込み、多くの地域で雪が降りましたね 道路に残った雪が凍りスリップしやすい状況なので、すぎもと歯科へお越しの際も、お車の運転には十 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

子供の食育「こしょく」*後編

江南市すぎもと歯科 歯科衛生士の戸谷です 今回は前回に続き「こしょく」について、後編をお伝えしていきます 前編をまだご覧頂いてない方は、まず前回の記事からお読みいただけると嬉しいです。 粉 食 麺類やパンなど粉を使った主 […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

子供の食育「こしょく」*前編

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 年末年始はみんながそろって食事をされたご家庭ばかりだと思いますが、普段の食事はどうでしょうか? 「こしょく」についてご存知ですか? こしょく=こ食、 そして […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

歯ぎしり・食いしばりをしてませんか?

皆さん、こんにちは。江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 寒さも厳しくなり、また年末へと慌ただしい時期になりましたね。 無意識に身体がこわがったり、ストレスを感じたりしてくいしばりをしてしまってませんか? 時として […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

「フッ素マンといっしょに歯を守ろう!」衛生士のお話から

皆さんこんにちは! 江南市すぎもと歯科・歯科衛生士の都竹です。 今年も開催されましたカムカムクラブクリスマスフェスタには、元気いっぱいのお子さん達がたくさん参加してくださいました。 「楽しかったから来年も絶対当選にしてね […] -

歯科衛生士のページ

歯科衛生士のページ

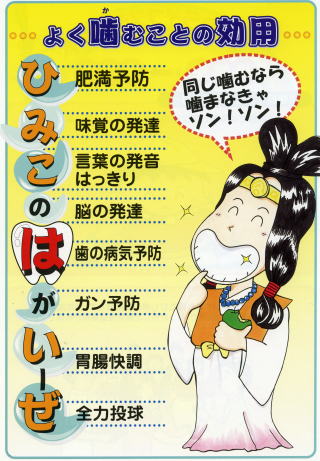

よく噛むことは健康の第一歩!

皆さんこんにちは。 江南市すぎもと歯科、歯科衛生士の戸谷です。 先日のブログ「歯周病はメタボの原因にも!」や「8020 運動達成!」に関連して今回は食育についてです よく噛むことは単に体に食べ物を取り入れるためでなく、全 […]